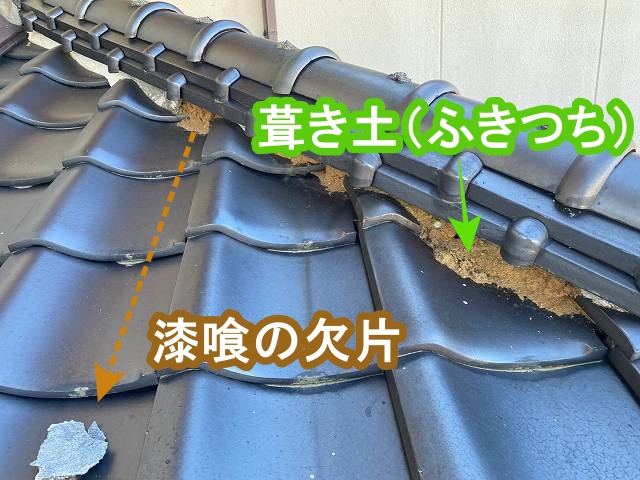

では、真岡市の現場状況を一緒に確認していきましょう。

漆喰が剥がれ、内部の葺き土がむき出しに!雨水が棟内部にまで侵入する危険な状態です。

葺き土は本来、瓦を支えるために棟内部に使われているもので、漆喰は葺き土を保護するように施されています。

漆喰が剥がれたまま放置してしまうと、直接葺き土が雨風にさらされる事になり、乾燥と湿潤を繰り返す事で脆くなり、やがて土が流れ出てしまう事につながってしまいます(>_<)

棟全体を確認すると、漆喰の欠損に加え、流土や黒ずみ(カビによるもの)が広範囲に見られます。

この状態では部分的な補修では追いつかず、広範囲に対応が必要です(>_<)

また、隅棟※すみむね※(斜めに降る棟瓦のこと)の先端に位置する、鬼瓦も大きく傾いています(^_^;)

鬼瓦は、裏面から銅線で吊ってはありますが、首廻りは漆喰で保護してあるものです。今は銅線が効いているので脱落に至っていませんが、放置すれば鬼瓦の脱落につながってしまう症状!

この鬼瓦も、結束線を締め直し、鬼首廻りに漆喰を施しなおす必要がある状態です。

二階部の鬼瓦と棟の取り合い部にも、同様の漆喰欠損が確認できました。

欠損部は、取り合いの根元!ここから雨水が入ると、傾斜も手伝って棟内部にまで雨水が廻ってしまいます。

画像をお客様にご覧いただくと『さすがに二階まで気が付かなかった』と、とてもビックリされていました。

二階の屋根の端部は特に風雨を受けやすく、劣化が早く進行します。放置すると鬼瓦の固定力が失われだけでなく、隅棟内部に雨水がどんどん流れれば、内部の葺き土にまで影響が及びます。

早めの手を加えたい状態です。

葺き土が流出すると、棟瓦の歪み・傾き、最悪の場合は崩落に。

漆喰が剥がれて葺き土が流れ出すと、棟瓦を支える力が失われます。その結果、

●棟瓦が歪む

●棟全体が傾く

●強風や地震で崩落するといったリスクが高まります。

今回は幸い、棟瓦に歪みは確認されませんでした。そのため「漆喰詰め直し工事」でギリギリ対応可能です。

しかし、このまま進行すると「棟瓦取り直し工事」が必要となり、工事費用も数倍に膨らんでしまう可能性があります。今がまさに補修の適切なタイミングでした(>_<)

古い漆喰を撤去し、新しい漆喰を詰め直していきます。

漆喰詰め直しは以下の流れで進めます。

1、劣化した古い漆喰を撤去

2、葺き土を整え、必要に応じて補強

3,新しい漆喰を塗り直し、防水性を確保

この漆喰修理を実施する事で、棟瓦の固定力を取り戻し、雨水の侵入も防ぐことができます(^o^)/

漆喰の寿命は一般的に15〜20年程度です。以下の状態が確認できた際には修理をご検討ください(^o^)/

◎棟の白い部分が黒ずんでいる

◎剥がれやひび割れが目立つ

◎土が見えている

◎瓦の隙間に草や苔が生えている

これらの症状がある場合は、補修が必要なサインです。

今回のお宅のように「まだ棟瓦に歪みがない段階」で修理すれば、費用を抑えながら屋根の寿命を延ばすことができます。逆に放置すると、大掛かりな工事に発展してしまう可能性が高くなるので、当ブログをご覧の方もご注意くださいね(^^♪

今回の真岡市での現場調査では、棟瓦の漆喰が剥がれて葺き土が露出している状態でした。

現状では漆喰の詰め直しで十分対応可能ですが、放置すれば棟瓦の歪みや傾き、最悪の場合は崩落につながります。そうなれば棟瓦取り直し工事が必要となり、費用も大幅にかかってしまいます。

早め早めのメンテナンスが修理費用を軽減するコツ!ぜひ参考にしてみて下さいね(^^♪

街の屋根やさんご紹介

街の屋根やさん栃木小山店の実績・ブログ

会社情報

屋根工事メニュー・料金について

屋根工事・屋根リフォームに関する知識

Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.