- HOME

- 意外と多い笠木が原因のベランダ・バルコニーからの雨漏り

意外と多い笠木が原因のベランダ・バルコニーからの雨漏り

建物から外面に張り出した形で存在しているベランダやバルコニーの手すり壁に天を向いて存在している笠木は最も雨風や紫外線の影響を受け、劣化が進みやすく、最終的には雨漏りを引き起こし階下の部屋はおろか建物全体へダメージを与えてしまうのです。

当ページではベランダやバルコニーに設置されている笠木からなぜ雨漏りが発生するのかという理由から雨漏りを放置した際のリスクはもちろん、笠木のメンテナンス方法までご紹介いたします。

【動画で確認「笠木が原因の雨漏り」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「笠木が原因の雨漏り」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

目次【非表示表示】

●笠木ってどこのことをいうの?

-笠木の材質

●笠木の目的・役割とは

-意匠性(デザイン性)としての笠木の役割

-ベランダ・バルコニーの笠木には防水性を高めるための役割が求められている

-雨水の浸入を許すとどうなる?(木造住宅編)

-雨水の浸入を許すとどうなる?(鉄筋コンクリート住宅編)

●笠木の設置方法

●なぜベランダやバルコニーの笠木が原因の雨漏りが発生するの?

1脳天打ちされているビスや釘の隙間から雨水が浸入する

-木の上に手すりが取り付けられている場合は雨漏り要注意!

-側面からのビス固定された笠木に雨漏りのリスクはない?

-取付ホルダーを笠木内に取り付けた場合も当然雨漏りのリスクはある

2ジョイント部分や外壁との取り合い部分のシーリング劣化が原因の雨漏り

3笠木の浮き部分が原因となる雨漏り

4笠木が錆びて穴が空いてしまったことによる雨水の浸入

●笠木のメンテナンス方法

1シーリングによる補修

2笠木の交換

3塗装による笠木のメンテナンスは意味があるの?

●ベランダやバルコニーの笠木から雨漏りを発生させないために

●ベランダやバルコニーの笠木からの雨漏りまとめ

-笠木の材質

●笠木の目的・役割とは

-意匠性(デザイン性)としての笠木の役割

-ベランダ・バルコニーの笠木には防水性を高めるための役割が求められている

-雨水の浸入を許すとどうなる?(木造住宅編)

-雨水の浸入を許すとどうなる?(鉄筋コンクリート住宅編)

●笠木の設置方法

●なぜベランダやバルコニーの笠木が原因の雨漏りが発生するの?

1脳天打ちされているビスや釘の隙間から雨水が浸入する

-木の上に手すりが取り付けられている場合は雨漏り要注意!

-側面からのビス固定された笠木に雨漏りのリスクはない?

-取付ホルダーを笠木内に取り付けた場合も当然雨漏りのリスクはある

2ジョイント部分や外壁との取り合い部分のシーリング劣化が原因の雨漏り

3笠木の浮き部分が原因となる雨漏り

4笠木が錆びて穴が空いてしまったことによる雨水の浸入

●笠木のメンテナンス方法

1シーリングによる補修

2笠木の交換

3塗装による笠木のメンテナンスは意味があるの?

●ベランダやバルコニーの笠木から雨漏りを発生させないために

●ベランダやバルコニーの笠木からの雨漏りまとめ

笠木ってどこのことをいうの?

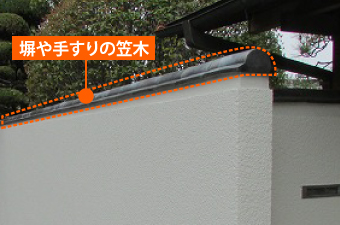

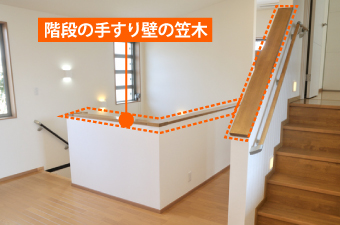

まず笠木ですが、ベランダやバルコニーのみに取り付けられているものではなく皆様のお住まいには様々な箇所に「笠木」が設置されてます。

ベランダやバルコニーであれば物や人が落ちないよう必ず外周に手すり壁が設けられていますがその手すり壁の最上部をカバーするように設置されている仕上げ材が笠木となります。

笠木はどんな材質のものがあるの?

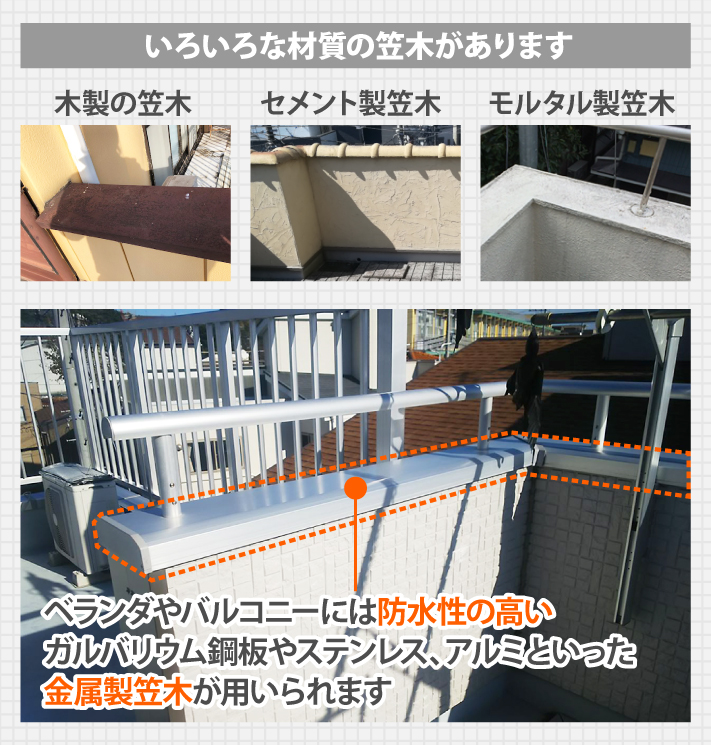

笠木として用いられる材料には木製の笠木や、セメント製笠木、モルタル製笠木、金属製笠木などがあり使用される材質により防水性・耐久性、用いられる場所に違いはありますが、ベランダやバルコニーには防水性の高いガルバリウム鋼板やステンレス、アルミといった金属製笠木(金属製の笠木をパラキャップとも言います。)が用いられることが多いと言えます。

笠木の目的・役割とは

手すり壁や塀の頂点に帽子のように被せる笠木ですが、室内にある笠木、屋外にある笠木それぞれで当然必要とされる機能はもちろん目的や役割も変わってきます。

意匠(デザイン)としての役割を持つ笠木

街中を歩いていると洋風なおしゃれな家が建ち並び、お住まいの建物だけではなく、お住まい全体のデザイン性を高く維持するためにその外構(エクステリア)にもこだわりを持ったお家もずいぶん多く見かけます。デザインにこだわった笠木ということであれば塀に取り付ける笠木ではないでしょうか。無機質なブロック塀を塗装で綺麗に色づけることの他にも笠木を被せることでワンポイントのアクセントを加えておしゃれを演出している笠木を見かけることが多いですよね。

ベランダ・バルコニーの笠木には特に防水性を高めるための役割が求められている

前述の塀の笠木では意匠性(デザイン)を高めるための役割という側面について話をしましたが、塀の笠木においても意匠性だけではなく、雨垂れやブロックの劣化防止といった機能性を持たせるために笠木を取り付けるという側面があります。

ではベランダやバルコニーの笠木はどうなのでしょうか?

ベランダ、バルコニーの笠木に関しては特に機能性を高めるという役割が大きいと言えます。その最たるものが雨漏りを防ぐための防水機能です。

ではベランダやバルコニーの笠木はどうなのでしょうか?

ベランダ、バルコニーの笠木に関しては特に機能性を高めるという役割が大きいと言えます。その最たるものが雨漏りを防ぐための防水機能です。

手すり壁の内部に雨水が浸入してしまうことで階下の居室への雨漏りへとつながったり、建物自体の腐食へとつながっていってしまうことを防ぐために、それを守るベランダやバルコニーの笠木には防水性という重要な役割が求められているのです。

いうまでもなく木材にとって水分は大敵です。長期間にわたって雨水の浸入を許すことになれば、カビの繁殖や、条件にもよりますが木材に含まれる水分量(含水率)が20%以上、湿度85%以上で木材腐朽菌が発生・繁殖するといわれ、腐食を急速に進めていくこととなります。

そして最終的には浸入した水分が壁伝いに落ちていき、室内への雨漏りへとつながってしまうのです。

こうした頑丈で強いというイメージからか木造住宅と比較すると雨漏りに強いという誤解を抱いている方がいらっしゃいますが決してそうではありません。

新築時において鉄筋はコンクリートのアルカリ性によって被膜(不動態皮膜)します。

このような状態になってしまうと劣化はさらに進み、構造部分である鉄筋をみるみる腐食させ、コンクリートの強度を下げてしまうのです。

笠木はどのように取り付けられているのか

ベランダやバルコニーの手すり壁の頂点に被せてある笠木ですが、どのようにして施工されているのでしょうか。これについてご理解いただくと、笠木のどのような場所から雨漏りが起こるのか見えてきます。

まずベランダ、バルコニーには防水層となる床面と垂直に立つ手すり壁があります。

どちらも雨の影響を受けやすく雨漏りのリスクとなるため適切な防水処理が必要となりますが、床面であれば雨水が床にたまらないよう排水溝に水が流れるような勾配があること、また水が浸入しないようにFRP防水やウレタン防水などによって防水層を設置することとなります。

どちらも雨の影響を受けやすく雨漏りのリスクとなるため適切な防水処理が必要となりますが、床面であれば雨水が床にたまらないよう排水溝に水が流れるような勾配があること、また水が浸入しないようにFRP防水やウレタン防水などによって防水層を設置することとなります。

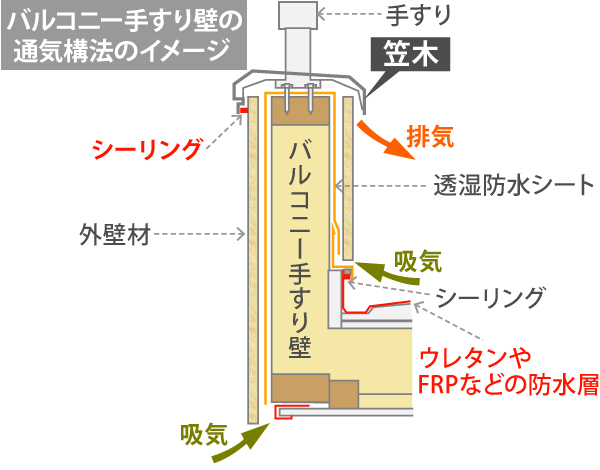

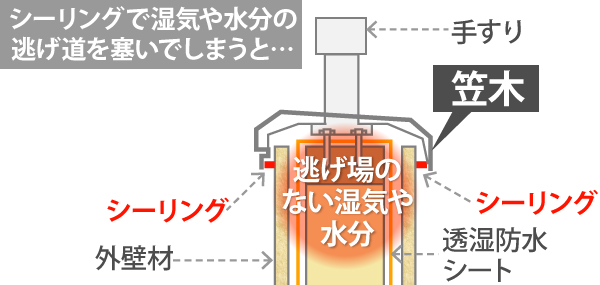

手すり壁は外壁同様、最も外側に突き出た部分であることから雨風や紫外線の過酷な影響をもっとも受けやすい箇所となります。外壁材として窯業系サイディングを採用しているお住まいであれば、木造でつくられた壁に透湿防水シートを貼り、その上に胴縁を打ち付けた上に外壁材を設置します。これを通気構法と言いますが、外壁材と透湿防水シートの間に胴縁の厚み分だけ空間を持たせています。これは湿気や入り込んだ雨水を適切に外部に吐き出すために必要なものなのです。

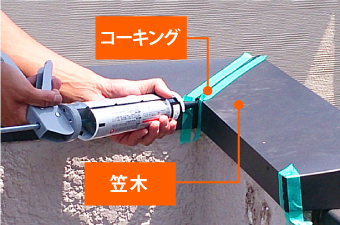

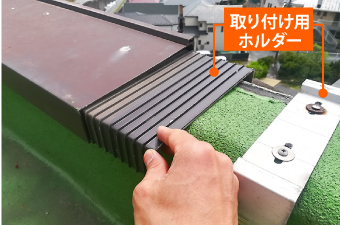

笠木の固定については笠木の下地に取り付け用のホルダーをビスで固定し、その上から笠木を被せて固定するという方法や被せた笠木の脳天や側面をビスで固定するという方法もあります。

いずれにしてもビスで穴をあけるということは空けた部分に雨水が浸入してくる可能性を作ってしまうことになるためシーリング材を充填することでできちんと防水処理を施します。

またベランダやバルコニーの両端部分である壁の取り合い部分に関してもシーリング処理を行い隙間を埋めることでこちらも防水処理を完全なものとします。

いずれにしてもビスで穴をあけるということは空けた部分に雨水が浸入してくる可能性を作ってしまうことになるためシーリング材を充填することでできちんと防水処理を施します。

またベランダやバルコニーの両端部分である壁の取り合い部分に関してもシーリング処理を行い隙間を埋めることでこちらも防水処理を完全なものとします。

防水機能を持たせ、雨漏り被害からお住まいを守るためにある笠木ですが実は内部に雨水が入らないということを想定していません。

例えば取り付けた笠木と手すり壁をシーリングでガチガチに隙間なくくっ付けてしまったとしたら、、、、笠木が密閉させるための蓋となり湿気や発生した結露といった水分を逃げ場なく滞留させてしまいますよね。

例えば取り付けた笠木と手すり壁をシーリングでガチガチに隙間なくくっ付けてしまったとしたら、、、、笠木が密閉させるための蓋となり湿気や発生した結露といった水分を逃げ場なく滞留させてしまいますよね。

それでは笠木のどのような部分から雨水が浸入してくるのか見ていきましょう。

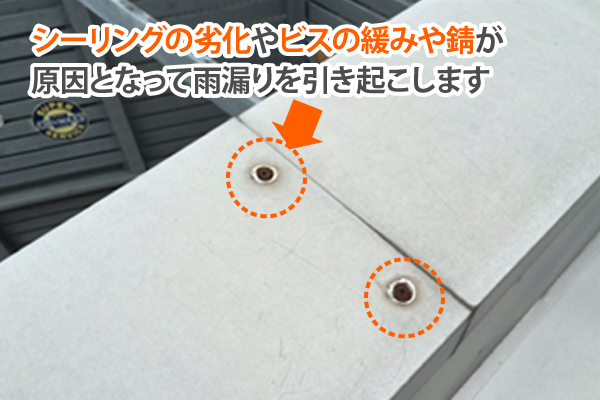

1.脳天打ちされているビスや釘の隙間から雨水が浸入する

垂直に建てられた物の頂点部分を人間の脳天と例えた言い方で、つまり笠木の真上から防水シートを貫通してビスや釘が打ち込まれている状態です。

もちろん新設時には雨水の浸入を許さないようビスを固く打ち込んだうえにシーリング材が充填されているため即座に雨水の浸入や雨漏りの心配はありませんが時間が経過することでシーリングが劣化し、また埋め込まれたビスにも緩みが生じ、これが原因となって雨漏りを引き起こします。特に笠木部分はそこまで勾配もなく雨水が上部に滞留しやすいためビスや釘が脳天打ちされた笠木は要注意と言えます。

もちろん新設時には雨水の浸入を許さないようビスを固く打ち込んだうえにシーリング材が充填されているため即座に雨水の浸入や雨漏りの心配はありませんが時間が経過することでシーリングが劣化し、また埋め込まれたビスにも緩みが生じ、これが原因となって雨漏りを引き起こします。特に笠木部分はそこまで勾配もなく雨水が上部に滞留しやすいためビスや釘が脳天打ちされた笠木は要注意と言えます。

●笠木の上に手すりが取り付けられている場合は雨漏り要注意!

15年以上前に取り付けられたベランダやバルコニーの手すりで多いのが、笠木の上に直接ビスを脳天打ちして取り付けられているという方法です。「我が家がまさにそう・・・」「自宅のベランダの手すりがそのように取り付けられている」とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。そのように取り付けられた手すりは雨漏りの原因になることが多いため要注意です。

●側面からのビス固定された笠木に雨漏りのリスクはない?

雨漏りのリスクがあるのは脳天打ちされた笠木だけではありません。ビスを打ち込めば上面であれ、側面であれ、経年劣化等により次第にシーリングの劣化やビスの緩みが発生し、笠木上面から流れ落ちた水滴が側面のビスの上に滞留し、空いた隙間から浸入することがあります。「我が家の笠木は側面から打ち付けられているから安心」と決して油断しないことが肝要です。

●取付ホルダーを笠木内に取り付けた場合も当然雨漏りのリスクはある

取り付けホルダーを笠木内に取り付けるということは笠木の外側にはビスを打ちませんが、笠木内にはホルダーを取り付けるために手すり壁の上面(笠木の下地となる部分)にビスを打ち込みます。

つまり外側に雨水が浸入する経路がないだけで、笠木の内側には雨水の浸入を許す経路が存在するのです。横殴りの雨の時に雨漏りが発生するという場合は通気口となる隙間から入り込んできた雨水が笠木内のホルダーの劣化したビスの穴から入ってきているという可能性が非常に高くなります。

つまり外側に雨水が浸入する経路がないだけで、笠木の内側には雨水の浸入を許す経路が存在するのです。横殴りの雨の時に雨漏りが発生するという場合は通気口となる隙間から入り込んできた雨水が笠木内のホルダーの劣化したビスの穴から入ってきているという可能性が非常に高くなります。

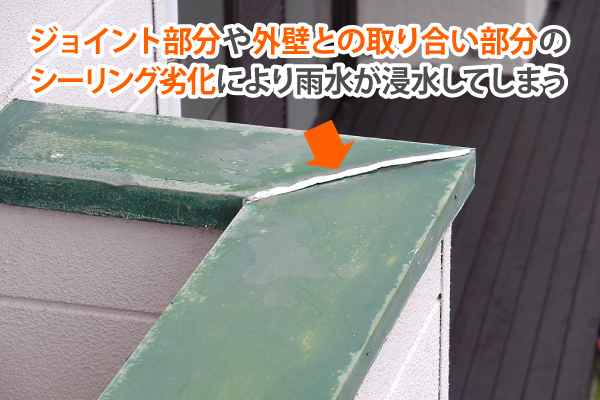

2.ジョイント部分や外壁との取り合い部分のシーリング劣化が原因の雨漏り

複数枚の金属が笠木として設置されている場合、必ず一枚一枚の間に隙間が生じます。この隙間をシーリング材で充填し、隙間を埋めることで固定・防水しますがシーリングが劣化することにより雨水が浸水し、雨漏りへと発展します。

シーリングが劣化する原因は降り注ぐ紫外線や雨、また温度差であり建物の立地や自然環境にもよりますが、短いと新築から3年程度、長くても7年程度で傷みが始まり、劣化を進めていくことになります。

シーリングが劣化する原因は降り注ぐ紫外線や雨、また温度差であり建物の立地や自然環境にもよりますが、短いと新築から3年程度、長くても7年程度で傷みが始まり、劣化を進めていくことになります。

3.笠木の浮き部分が原因となる雨漏り

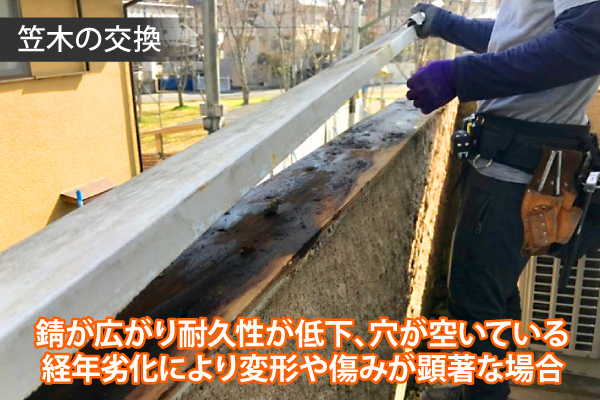

4.笠木が錆びて穴が空いてしまったことにより雨水が浸入

錆は金属の腐食で酸素と水分があることにより発生し、広がっていきます。腐食による錆は、穴はもちろん笠木自体の耐久性にまで影響を及ぼす重大な問題です。笠木を交換をする際は腐食しにくいアルミ製を選んだり、ビスもステンレスビスを用いるなど徹底的に腐食に強い笠木にすることも重要なことです。

1.シーリングによる補修

シーリング自体は立地や環境にもよりますが短いと3年程度、長くても7年程度で傷みが始まり、劣化を進めていきます。深刻な被害が出る前の予防的な処置としても前回のメンテナンス以降5年以上経過しているようであれば一度専門業者に見ていただき、処置していただくことをお勧めします。

ただしシーリングで隙間や亀裂以外の余計なところまで埋めてしまっては逆に湿気や雨水の出口がなくなってしまい雨漏りのリスクが高まることになります。お住まいの構造に詳しい業者に依頼することを忘れないでください。

2.笠木の交換

もし現在のお住まいにおいて笠木部分が原因となり長期間雨漏りにお困りだった場合、すでに防水シートが破れてしまっている、笠木の下地である木材が腐食しているといった状況である可能性が高いでしょう。その場合は下地や防水シートも新しく取り換える必要があります。まずは雨漏りの状況を業者に伝えた上で、現状を確認していただきどこまでの取り換えが必要なのか判断を仰ぐようにしましょう。

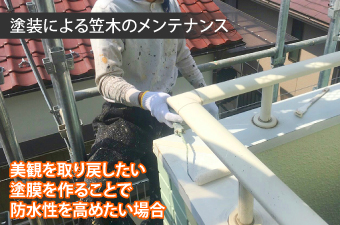

3.塗装による笠木のメンテナンスは意味があるの?

そもそも塗装を行う理由の一つは見た目の調整のためです。色を変えることで印象を変えたい、時間が経って色あせてきた美観を取り戻したいといったことですね。

そしてもう一つは塗膜を作ることで防水性を高めるためです。塗装は笠木のメンテナンスといった側面で見た場合に意味がないとは言いませんが、あくまでも笠木の劣化を防ぐための予防的な施工であり、劣化して状態が悪くなった笠木や雨漏りを修理するためのものではないということを覚えておきましょう。

そしてもう一つは塗膜を作ることで防水性を高めるためです。塗装は笠木のメンテナンスといった側面で見た場合に意味がないとは言いませんが、あくまでも笠木の劣化を防ぐための予防的な施工であり、劣化して状態が悪くなった笠木や雨漏りを修理するためのものではないということを覚えておきましょう。

ベランダやバルコニーの笠木から雨漏りを発生させないために

無料点検をご活用ください

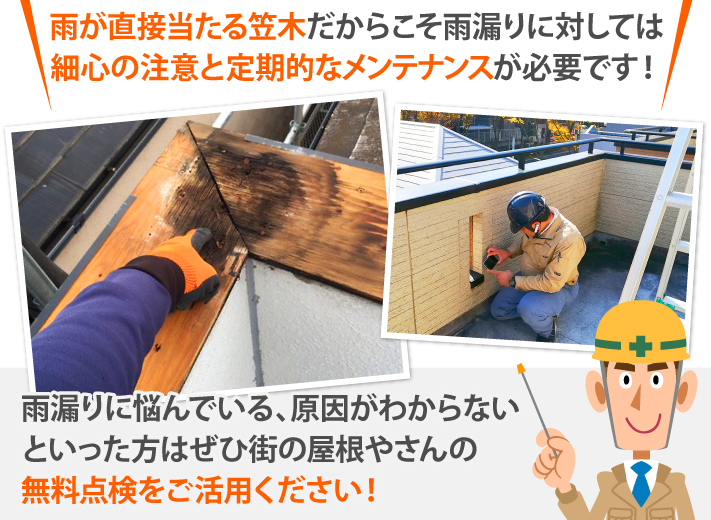

笠木の基本的なことから、笠木からどのように雨漏りが発生するのか?笠木のメンテナンス方法まで見てきました。これまで笠木からの雨漏り修理をさせていただいたお客様もおっしゃるのが「こんなわずかなところから」といった驚きの声です。

しかし雨漏りというのは笠木に限らず屋根や外壁からの雨漏りも少しの屋根材の割れや防水紙の破れ、外壁の亀裂といったことが原因となるように雨が直接当たる笠木だからこそ雨漏りに対しては細心の注意と定期的なメンテナンスが必要だということをぜひ覚えておいてください。

しかし雨漏りというのは笠木に限らず屋根や外壁からの雨漏りも少しの屋根材の割れや防水紙の破れ、外壁の亀裂といったことが原因となるように雨が直接当たる笠木だからこそ雨漏りに対しては細心の注意と定期的なメンテナンスが必要だということをぜひ覚えておいてください。

笠木の実際のメンテナンス例

笠木と外壁が原因による雨漏り 笠木交換とサイディング張替え

点検時の様子

目に見える形で雨漏りがしているということは、どこからか確実に雨水が室内に浸入していることを表しています。「まだこの程度の雨漏りだから大丈夫」だと油断せずに、雨漏りの兆候が見えたら即業者に見てもらいましょう。

こちらのお宅は1階の被害のある居室の真上にバルコニーが設置されていました。ベランダやバルコニーは屋根や外壁に覆われた室内とは違い、雨の吹込みや紫外線など過酷な環境に晒されており、雨漏りの原因となることがとても多いのです。

1階居室への雨漏りということで真上のバルコニーからの雨漏りを疑うことができます。

1階居室への雨漏りということで真上のバルコニーからの雨漏りを疑うことができます。

バルコニー内側の笠木写真と外側からの笠木写真です。ステンレスの笠木が使用されていました。笠木の内側は築20年にしては綺麗に保たれている印象がありますが、外側から見ると笠木の下端が錆びています。錆は雨水と空気があることで発生する金属の腐食です。現状は塗料の塗膜のおかげでそこまで錆の広がりは見えませんが、経年劣化によって塗膜の剥がれが進めば、一気に笠木全体に錆が広がっていく可能性があります。

手すり壁の下側のFRPの防水層を確認させていただきましたが、特に破断もありませんでした。手すり壁に使用されている窯業系サイディングにはチョーキングが見られました。塗料自体の防水性能が落ちている証拠でもあります。亀裂や崩れといった雨漏りの原因となるような症状は見られませんでしたがそろそろ塗装を検討する時期に来ていることがわかりました。

もしベランダやバルコニーが雨漏りの原因になっているのであれば、軒天に雨染みができていたり、長期間にわたって雨漏りしているのであれば黒カビがびっしりと繁殖していたりしますがそういったこともありません。バルコニーの防水層に問題があるわけではなく、バルコニー周辺のどこかに問題がり雨漏りしているという疑いが強くなります。

バルコニーの外壁と笠木交換

高所での作業になるためまずは足場を仮設することから始まります。バルコニーの内側から笠木のみの交換であれば必要はないのですが、外側から外壁を作り直す必要もあるため必要となります。部分的な面掛けではありますが、費用も掛かりますのでついでに別の工事ができる箇所があればしてしまったほうが経済的ですね。

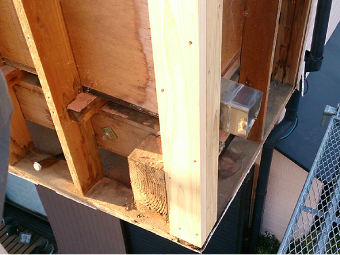

最も雨漏りの被害の大きかったバルコニーの角部分のサイディングをはがしてみると、雨水が長年にわたり浸入していたことを物語っていますね。下地が完全に腐食しています。

笠木や外壁材の下には透湿防水シートが貼られており、万が一雨水が吹き込んでも中の木材を濡らさないよう守ってくれているはずなのですが、この防水シートも長年の雨水の浸入により劣化し、破れてしまったのでしょう。

笠木や外壁材の下には透湿防水シートが貼られており、万が一雨水が吹き込んでも中の木材を濡らさないよう守ってくれているはずなのですが、この防水シートも長年の雨水の浸入により劣化し、破れてしまったのでしょう。

雨漏りによって腐食してしまっていた角の木材を入れ替えました。雨水が浸入し、ここまで濡らしてしまった原因は笠木とボロボロになった窯業系サイディングです。そしてここを通り道として階下の居室へと雨水を運び、雨漏りへと発展させてしまったのです。ほんのわずかな雨漏りでしたが、根が深い雨漏りでした。バルコニーの壁が使用中に崩れたなんてことになったらと考えると怖いですよね。

笠木の下地部分は木材が使用されています。このまま笠木を被せてしまっては防水性が守られずまた雨漏りが再発してしまいますので、透湿防水シートを貼っていきます。

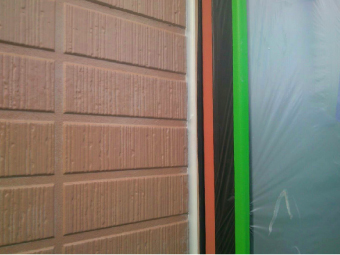

外壁材を張替えるバルコニーの外側部分にも透湿防水シートを貼っていきます。上から湿気を逃し、下から排水するために通気構法を採用し、外壁を張る準備を整えます。

サイディングの張替えが完了しました。柄に関して既存の外壁と同じものがなかったため変更させていただきました。ここから塗装を行い、サイディングの色違いをなくしていきます。

まずはサイディングの目地打ち替えとサッシ廻りのシーリングの増し打ちを行っていきます。こちらも雨漏り対策として重要です。固まるまでに1日は最低でもかかるためこの日の作業はいったん終了です。

塗装工程ですが、下塗りをし、塗料との密着力を向上させます。その後外壁の色に合わせ、塗料を調色後、中塗り・上塗りを行います。色は既存の外壁とできるだけ近くなるよう合わせていきますが、塗装後数年が経過していると多少なりとも色褪せや汚れの付着があるため、あくまで近似色となります。

最後に笠木の取り付けです。今回は錆に強いガルバリウム鋼板の笠木を採用します。

透湿防水シートが敷かれた下地の上に笠木を被せます。笠木はのみこみ40mmで内側60mm、外側75mmを基準に取り付けることで雨水の浸入を適切に防ぎます。笠木同士のジョイント部分にはシーリングを充填し、固定するとともに笠木の防水性を高めます。

透湿防水シートが敷かれた下地の上に笠木を被せます。笠木はのみこみ40mmで内側60mm、外側75mmを基準に取り付けることで雨水の浸入を適切に防ぎます。笠木同士のジョイント部分にはシーリングを充填し、固定するとともに笠木の防水性を高めます。

ベランダやバルコニーの笠木からの雨漏りまとめ

●笠木とは塀、手すり、腰壁、パラペットなどの最上部に被せる仕上材を言います

●笠木として用いられる材料には木製笠木、セメント製笠木、モルタル製笠木、金属製笠木などがあります

●ベランダやバルコニーの笠木には雨漏りを防ぐため防水性を高める役割が求められています

●笠木からの雨水の浸入は木造住宅・鉄筋コンクリート住宅ともに大変なリスクがあります

●笠木の取り付けには手すり壁の上面や側面にビスで取り付けられる方法や取り付け用のホルダーを用いて取り付ける方法があります

●ベランダやバルコニーからの雨漏り原因としては固定のために打たれたビスや釘の穴、笠木のジョイント部分や外壁との取り合い部分、笠木の浮き、錆による穴などからが考えられます

●メンテナンス方法としてはシーリングによる補修、笠木の交換などがあります

●塗装は予防的な処置であり、笠木自体の修理にはなりません

●ベランダやバルコニーからの雨漏りを未然に防ぐために街の屋根やさんの無料点検をご活用ください