- HOME

- 屋根工事、外壁塗装、リフォームの現場で見た間違いだらけの施工例

屋根工事、外壁塗装、リフォームの現場で見た間違いだらけの施工例

【動画で確認「間違いだらけの屋根工事」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「間違いだらけの屋根工事」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

「しっかりとした工事をしてくれるか」…、お客様がリフォームに対して気になることは金額やデザイン( 色) などさまざまなものがありますが、最も重要なのが施工に関するものではないでしょうか。

街の屋根やさんだけでなく、他の業者や国民生活センターなども「業者選びが大事」と常日頃から言っています。ところが、その業者選びというものが案外、難しいものなのです。

これから、このページでご紹介していく間違った施工例をご覧いただければその業者選びの押さえておくべき基準も判断できると思います。

街の屋根やさんだけでなく、他の業者や国民生活センターなども「業者選びが大事」と常日頃から言っています。ところが、その業者選びというものが案外、難しいものなのです。

これから、このページでご紹介していく間違った施工例をご覧いただければその業者選びの押さえておくべき基準も判断できると思います。

このページでご紹介している間違った施工事例

1. 業者の知識不足・または手抜きと思われる事例

新築・屋根の煙突周辺の防水処理が行われていなかった(N 様邸)

2. 業者の知識不足と思われる事例

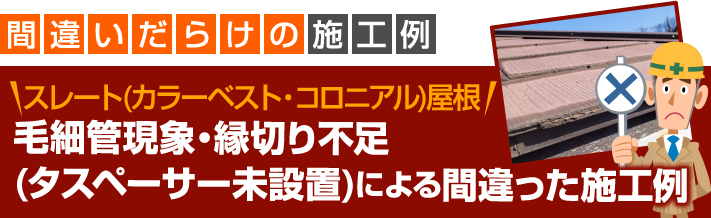

スレート( カラーベスト・コロニアル) 屋根の縁切り不足( タスペーサー未設置)

3. 業者の知識不足と思われる事例

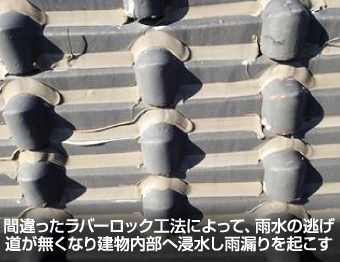

瓦の四方へとシーリングをしてまうラバーロック工法

4. 業者の知識不足と思われる事例

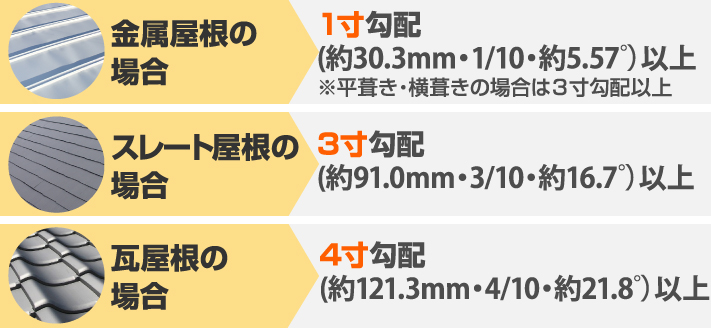

勾配に対して適切な屋根材を使用していない屋根葺き替え

5. 業者の知識不足と思われる事例

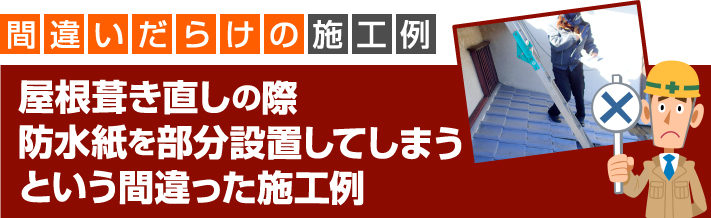

屋根葺き直しの際、防水紙を部分設置

6. 業者の知識不足と思われる事例

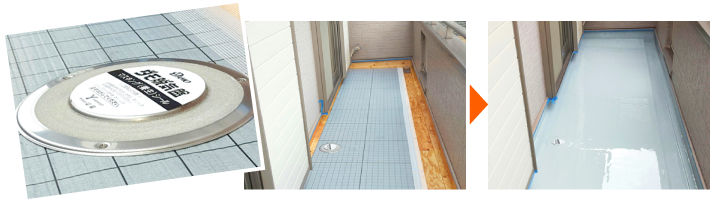

バルコニーの防水工事を行ったら、床に膨れができてしまった

7. 近隣業者だからと依頼したら業者の手抜きと口約束で不具合があるまま放置された事例

サイディングの下地処理、外壁の亀裂の放置、棟板金の浮きと変形を補修せず、

そのまま屋根塗装と外壁塗装

新築・屋根の煙突周辺の防水処理が行われていなかった(N 様邸)

2. 業者の知識不足と思われる事例

スレート( カラーベスト・コロニアル) 屋根の縁切り不足( タスペーサー未設置)

3. 業者の知識不足と思われる事例

瓦の四方へとシーリングをしてまうラバーロック工法

4. 業者の知識不足と思われる事例

勾配に対して適切な屋根材を使用していない屋根葺き替え

5. 業者の知識不足と思われる事例

屋根葺き直しの際、防水紙を部分設置

6. 業者の知識不足と思われる事例

バルコニーの防水工事を行ったら、床に膨れができてしまった

7. 近隣業者だからと依頼したら業者の手抜きと口約束で不具合があるまま放置された事例

サイディングの下地処理、外壁の亀裂の放置、棟板金の浮きと変形を補修せず、

そのまま屋根塗装と外壁塗装

これらを見てみると分かる通り、業者の手抜きの他、知識不足が意外と多いことがあげられます。

また、近隣業者でもトラブルが発生していることが分かります。口約束の「言った・言わない」はともかく、実際に現場で誤った工事や手抜きをされてしまっても、ほとんどの場合、気付かないのではないでしょうか。

工事をしっかりと監視していても、建物やお家のことに関して充分な建築の知識がなければ、正しいかどうかの判断は難しいのです。

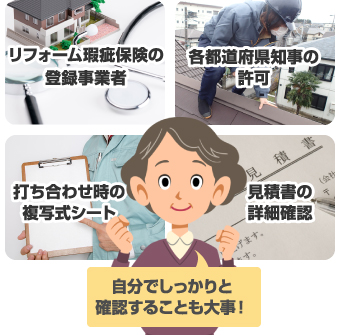

リフォームを依頼するなら、リフォーム瑕疵保険の登録事業者であり、各都道府県知事の許可を受けた事業者に頼むべきでしょう。

また、近隣業者でもトラブルが発生していることが分かります。口約束の「言った・言わない」はともかく、実際に現場で誤った工事や手抜きをされてしまっても、ほとんどの場合、気付かないのではないでしょうか。

工事をしっかりと監視していても、建物やお家のことに関して充分な建築の知識がなければ、正しいかどうかの判断は難しいのです。

リフォームを依頼するなら、リフォーム瑕疵保険の登録事業者であり、各都道府県知事の許可を受けた事業者に頼むべきでしょう。

実際にお伺いしたお家で見てきた誤った施工例をご紹介いたします

新築編・業者の知識不足・または手抜きと思われる事例

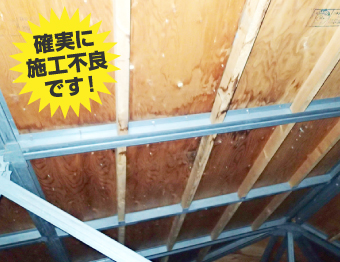

屋根葺き替えと外壁塗装のお見積りをご依頼いただいたN 様、そのお家は点検してみると、屋根の煙突周辺のサイディングが腐食していました。

サイディングを剥がしてみると、なぜかすぐに下地の木材が現れました。

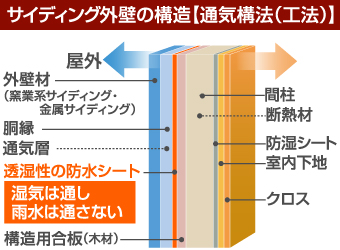

普通、窯業系サイディング外壁にはその下地に透湿防水シートを張り、通気用の金具か胴縁を取付けて、その上にサイディング外壁の外壁を取り付けます。

しかし、N 様邸は透湿防水シートも取り付けられておらず、屋根の防水紙を立ち上げて煙突周りに張ることも無く、ただそこに木材で煙突が組まれていただけでした。

しかし、N 様邸は透湿防水シートも取り付けられておらず、屋根の防水紙を立ち上げて煙突周りに張ることも無く、ただそこに木材で煙突が組まれていただけでした。

透湿防水シートも、防水紙もないのですから、雨水が浸入し、雨漏りをするのも当然です。確実に施工不良です。

その上にサイディング外壁材を貼り付けます。

補修編・業者の知識不足と思われる事例

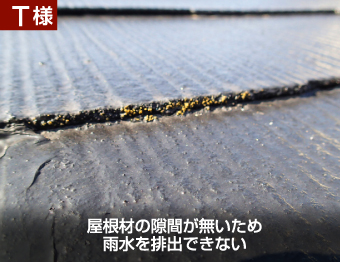

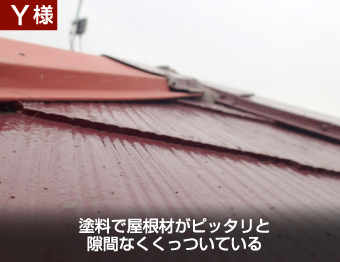

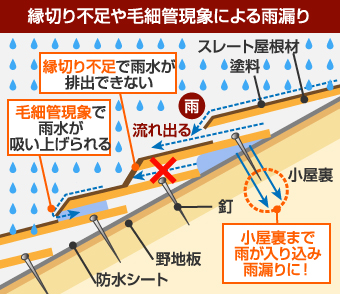

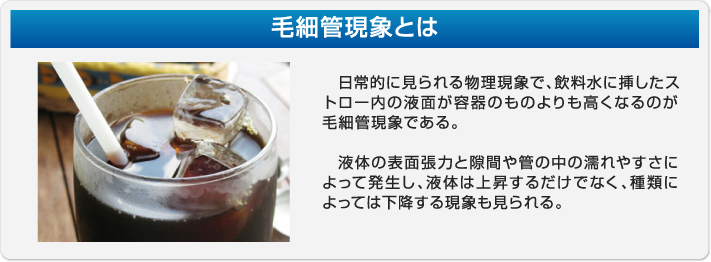

スレート( カラーベスト・コロニアル) 屋根を塗装した後、雨漏りがはじまったというケースを現在でも聞きます。その原因の多くは縁切り不足によって屋根材の下に入ってしまった雨水がうまく排出できなかったり、重なり部分の隙間で毛細管現象が起こって雨水を吸い上げてしまうためです。

スレート(カラーベスト・コロニアル)などの屋根材は厚みが6mm 程度と薄く、屋根塗装をすると屋根材と屋根材の重なり部分の隙間がほぼなくなってしまうことがあります。

屋根材と屋根材の重なり部分にはある程度の隙間が必要とされており、それが足りないと屋根材の下に入り込んでしまった雨水を排出できなかったり、雨水を吸い上げる( 内部に引き込む) 毛細管現象が起きてしまいます。

排出できなかった雨水や吸い上げられた雨水が釘穴や防水紙の劣化部分に達してしまうとそこからお家の内部に染み込んでいき、雨漏りが発生するわけです。

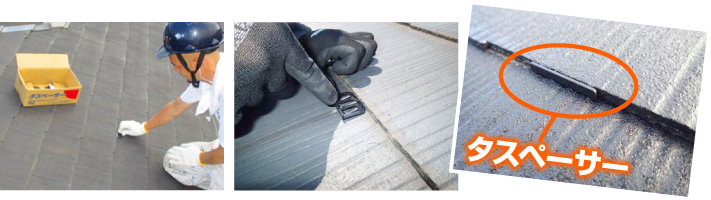

適切な隙間を確保するために縁切りやタスペーサーを設置します。

補修編・業者の知識不足と思われる事例

毛細管現象による雨漏りはスレート屋根以外にも発生します

シーリングで瓦の四方を隙間なく埋めてしまえば、見た目は「しっかりと固定されている」という感じを受けますよね。素人の考えでは「瓦がずれない強い屋根になった」と信頼性も増したように感じられます。しかし、シーリングが雨水の出口を埋めてしまっているので、お家内部に雨水が入り込み、雨漏りしてしまいます。

ラバーロック工法は悪徳業者が勧めることが多いと言われています。ラバーロック工法を勧める業者が悪徳というよりも、屋根の特徴や屋根材のはたらきも知らずに誤った施工をする業者の方がよほど悪徳です。

補修編・業者の知識不足と思われる事例

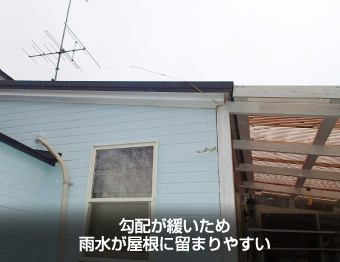

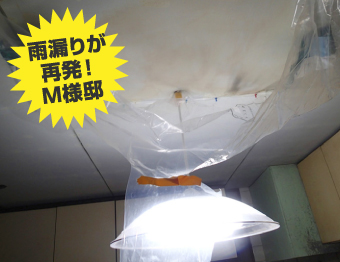

屋根が原因の雨漏りの場合、屋根葺き替えや屋根カバー工法を行えば、確実に雨漏りは止まります。屋根からの雨漏りに悩んでいたN 様は屋根工事をホームセンターに依頼し、屋根葺き替えをご提案されました。相見積りも取ったのですが、どこよりも安かったという理由でホームセンターに依頼しました。そして、しばらくすると雨漏りは再発してしまったのです。

その原因は屋根葺き替えに使用した屋根材にありました。勾配( 傾斜) に適さない屋根材が使われてしまったのです。

その原因は屋根葺き替えに使用した屋根材にありました。勾配( 傾斜) に適さない屋根材が使われてしまったのです。

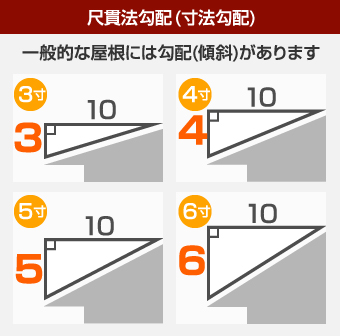

陸屋根以外の屋根には勾配( 傾斜) が付いています( 屋根勾配)。屋根勾配によって適切な屋根材も変わります。逆に言えば、屋根材に対して適切な勾配を選択しなければならないのです。

一般的な瓦屋根の場合、4 寸~ 5.5 寸勾配程度が最適と言われています。この勾配よりも傾斜が少なくなるとスムーズに雨水が流れにくくなり、雨が屋根材の下に入り込む可能性がかなり高くなります。防水構造を強化した瓦の場合、3 寸勾配でも施工が可能なものもあります。一般的には4 寸勾配以上が基本です。

※ちなみに5.5 寸以上の急勾配でも施工は可能ですが、落下の危険性が伴いますので釘やビスでの固定となります。役物が対応可能かどうかでも変わります。

一般的な瓦屋根の場合、4 寸~ 5.5 寸勾配程度が最適と言われています。この勾配よりも傾斜が少なくなるとスムーズに雨水が流れにくくなり、雨が屋根材の下に入り込む可能性がかなり高くなります。防水構造を強化した瓦の場合、3 寸勾配でも施工が可能なものもあります。一般的には4 寸勾配以上が基本です。

※ちなみに5.5 寸以上の急勾配でも施工は可能ですが、落下の危険性が伴いますので釘やビスでの固定となります。役物が対応可能かどうかでも変わります。

屋根材によって適している勾配、施工不可能な勾配が変わります。屋根材の性能・特徴を理解しないまま屋根葺き替えが行われたため、N 様邸は雨漏りが再発するという被害を受けてしまったのです。N 様邸は最終的に屋根材を変えて再度、屋根葺き替えとなりました。

屋根材にはそれぞれ適正な屋根勾配があり、それが定められています。

補修編・業者の知識不足と思われる事例

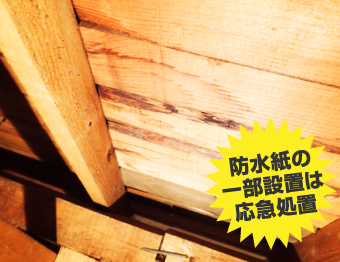

点検を行うと、雨漏りを起こした箇所のみに部分的に新しい防水紙が張り付けられていました。この部分に雨水が他の部分から廻りこんで、雨漏りが再発してしまったようです。

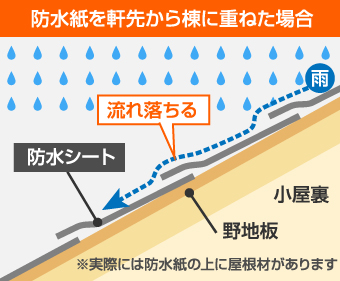

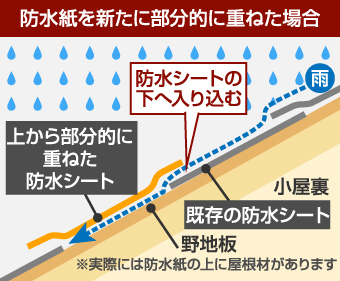

防水紙は軒先から棟に向かって( 屋根の高い部分に向かって)、重ねながら張り付けていきます。防水紙を新たに部分的に重ねたとしても、応急処置にしかなりません。しばらくすると古い防水紙と新しい防水紙を重ね合わせた部分から雨水が浸入してくることが容易に想像できます。雨漏りに対し、部分的な補修で対処することは不可能ではありませんが、完璧な解消となるととても難しいことなのです。

重ねて施工している箇所に関しては、下の図のように正しく重ね直さなければなりません。簡易的な補修に頼ってしまうと、最終的には直さなければならない部分が広範囲になる可能性もあります。

補修編・業者の知識不足と思われる事例

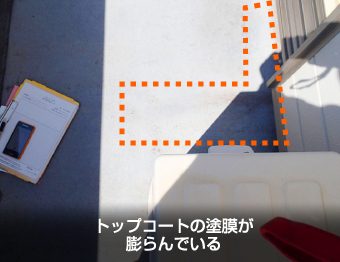

築14 年、バルコニーの防水工事を検討し、他社にてトップコートを行ったF 様です。しばらくするとトップコートの塗膜に膨れができてしまいました。街の屋根やさんに再調査してほしいとご相談をいただきました。

間違った施工を補修するというのは大変です︕

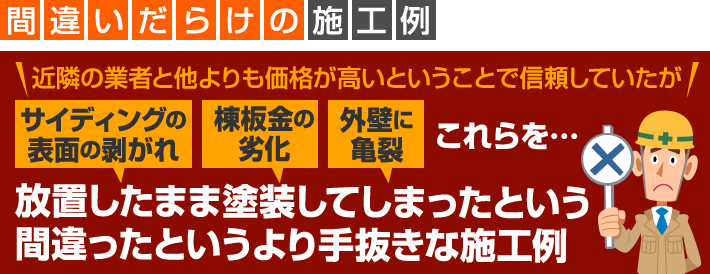

サイディングの表面の傷みと剥がれ

サイディングが浮いてズレができている

外壁部分の亀裂

棟板金の浮きと変形

外壁塗装や屋根塗装を行う前にこれらを全て補修しなければならない状態です。お客様は相見積もりをしたそうですが、地元だからという理由だけで業者を選んでしまったそうです。依頼した業者は下地処理や棟板金交換も一切行わず、外壁塗装と屋根塗装だけを行ったようですね。

相見積もりをした他の業者の見積り書を見たところ、どの業者も下地処理をしてから塗装してくれるものだと思い込んでしまったらしいのです。実際に施工した業者も口約束では「ダメなところは直していきますから」と言っていたので安心していたそうです。

相見積もりの時点では他社よりも高く、しかも完全な地元業者だったので施工途中までは信頼していたとのことでした。

現在は修理の費用に折り合いが付かず、まだ工事に至っていません。同じリフォーム業者として恥ずかしいことですが、全ての業者が正しい施工をするわけではないことを覚えておいてください。

相見積もりの時点では他社よりも高く、しかも完全な地元業者だったので施工途中までは信頼していたとのことでした。

現在は修理の費用に折り合いが付かず、まだ工事に至っていません。同じリフォーム業者として恥ずかしいことですが、全ての業者が正しい施工をするわけではないことを覚えておいてください。

冒頭で触れたように、屋根工事や外装リフォームを依頼するなら、不具合があっても保険でそれを保証してくれるリフォーム瑕疵保険の登録事業者ならば安心です。

また、各工事に対して各都道府県知事の許可を受けた事業者なら、その分野の知識を持っているので知識不足ということは起こりません。

また、工事について「言った・言わない」の口約束も起こりえるトラブルですので、打ち合わせ時の内容を記録してくれる業者なら安心ですよね( 街の屋根やさんでは打ち合わせ時に必ず複写式シートを使用しています)。

また、屋根塗装や外壁塗装を行う場合、ある程度の築年数が経過しているお家なら、補修や下地処理などの工事も必要になってきます。

また、各工事に対して各都道府県知事の許可を受けた事業者なら、その分野の知識を持っているので知識不足ということは起こりません。

また、工事について「言った・言わない」の口約束も起こりえるトラブルですので、打ち合わせ時の内容を記録してくれる業者なら安心ですよね( 街の屋根やさんでは打ち合わせ時に必ず複写式シートを使用しています)。

また、屋根塗装や外壁塗装を行う場合、ある程度の築年数が経過しているお家なら、補修や下地処理などの工事も必要になってきます。

お客様自身でお見積書などを見て、下地処理はどこからどこまでやってくれるのかを確認することも大切です。リフォーム瑕疵保険、各都道府県知事の許可、打合せ時の記録、お見積書の詳細を確認、これらのことは必ず行いましょう。

間違った施工や手抜き工事など屋根リフォームなどに不安を吹き飛ばす! 番外編

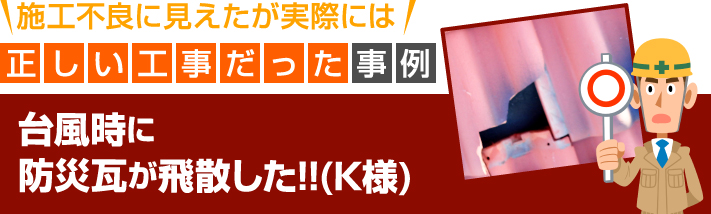

築10 年弱というK 様のお家、防災瓦の屋根だったのに台風でその瓦が飛散・落下してしまい、補修が必要となりました。

台風や地震等の自然災害に対し、防災瓦は一般的な瓦よりも強く設計されています。一般的な瓦とは構造や工法が違い、瓦同士の噛み合わせや釘による固定などで飛散や落下を防ぎます。

では、なぜ防災瓦が飛散・落下してしまったのでしょうか?

防災瓦でも耐えられる基準を超えた強風だったからです

瓦は強風を受けた時や地震が起きた際、剥がれたり・外れるように設計されています。瓦のように重い屋根材を釘などでしっかりと固定してしまうと、瓦がずれたり、落下する際に固定力の強さに比例して屋根の下地に対してもかなりのダメージを与えてしまうからです。

地震などが起きた後、テレビなどですっかり瓦が落ちてしまい、屋根下地のみが残っているお家を見たことがあると思います。もともと、そのように設計されているからです。

防災瓦は普通の瓦と比較にならないくらい、地震や強風に強く、ズレたり、落下したりしないのですが、それでも限界はあります。強固にするにしても他の部分の限界を考えた設計にする必要があります。

地震などが起きた後、テレビなどですっかり瓦が落ちてしまい、屋根下地のみが残っているお家を見たことがあると思います。もともと、そのように設計されているからです。

防災瓦は普通の瓦と比較にならないくらい、地震や強風に強く、ズレたり、落下したりしないのですが、それでも限界はあります。強固にするにしても他の部分の限界を考えた設計にする必要があります。

屋根の下地を損傷してしまうと復旧の際には瓦の工事だけなく、その屋根の下地の補修まで必要になってしまいます。

瓦屋根はこういった復旧のことも考え、設計・施工されているのです。

防災瓦は釘で固定するための穴が二ヵ所設けられていますが、施工マニュアルでは釘による固定は一ヵ所のみのが基本です。

なぜ二ヵ所ではないのかというと、瓦の交換などの軽微な工事が大掛かりなものになってしまうからです。瓦一枚が割れてしまい、交換が必要な場合、周辺の瓦を取り外す、もしくは瓦を浮かす必要が出てきます。二ヵ所で固定してしまうと取外しや浮かすのが困難になってしまうのです。

瓦屋根はこういった復旧のことも考え、設計・施工されているのです。

防災瓦は釘で固定するための穴が二ヵ所設けられていますが、施工マニュアルでは釘による固定は一ヵ所のみのが基本です。

なぜ二ヵ所ではないのかというと、瓦の交換などの軽微な工事が大掛かりなものになってしまうからです。瓦一枚が割れてしまい、交換が必要な場合、周辺の瓦を取り外す、もしくは瓦を浮かす必要が出てきます。二ヵ所で固定してしまうと取外しや浮かすのが困難になってしまうのです。