- HOME

- 瓦屋根を更に軽く!棟瓦の乾式工法で住宅の耐震性を向上

瓦屋根を更に軽く!棟瓦の乾式工法で住宅の耐震性を向上

最終更新2024年3月11日

瓦屋根にお住まいの方、耐震性に不安・疑問をお持ちではないでしょうか?スレートや金属の軽量な屋根材に替える方も増えていますが、瓦屋根でも軽量化が可能です。

地震と瓦屋根の関係性を解説するとともに、棟瓦の湿式工法・乾式工法、そして瓦屋根で行える軽量化をご紹介していきます。

ご自身のお住まいがどのような工法で施工されているのか、今後瓦屋根の軽量化が図れるのかを確認しながらメンテナンスをご検討下さい。

※湿式工法とは「水を含んだ部材(漆喰や粘土等) を使用した工法」を指します。

※乾式工法とは「水を含まない部材(金具や木材等)」を使用した工法」を指します。

【動画で確認「棟の乾式工法で軽量化」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「棟の乾式工法で軽量化」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

目次【非表示表示】

瓦屋根の市場規模は8割減に

瓦と言えば「和」、正に昔ながらの日本家屋に使用されているイメージを持つ屋根材ですね。

瓦が日本に伝わったのは西暦588年、なんと1400年以上も前から使用されているのです。お寺や神社、屋敷にも使用され1950年からは本格的に工業生産、1980年にはほとんどのお住まいが瓦だったのでしょう。

どっしりとした重厚感と高い断熱性、そして50年以上使用できる瓦はお住まいを守る屋根材としてうってつけでしょう。

瓦が日本に伝わったのは西暦588年、なんと1400年以上も前から使用されているのです。お寺や神社、屋敷にも使用され1950年からは本格的に工業生産、1980年にはほとんどのお住まいが瓦だったのでしょう。

どっしりとした重厚感と高い断熱性、そして50年以上使用できる瓦はお住まいを守る屋根材としてうってつけでしょう。

しかし今では瓦屋根を使用している新築住宅はほとんど見られず市場規模もピーク時から8割近く減少しています。時代の変化と共にスレートやガルバリウム鋼板、アスファルトシングル等屋根材の選択肢が広がったことも一つの要因でしょう。

しかし瓦が敬遠された最も大きな原因は1995年の阪神・淡路大震災です。地震による大きな揺れで瓦屋根の住宅が倒壊している様子が報じられたため、「瓦は耐震性に劣る、瓦は重みで建物を潰してしまう」というイメージが刷り込まれ次第に使用されなくなってしまったのです。

しかし瓦が敬遠された最も大きな原因は1995年の阪神・淡路大震災です。地震による大きな揺れで瓦屋根の住宅が倒壊している様子が報じられたため、「瓦は耐震性に劣る、瓦は重みで建物を潰してしまう」というイメージが刷り込まれ次第に使用されなくなってしまったのです。

瓦が住宅倒壊の原因ではありません

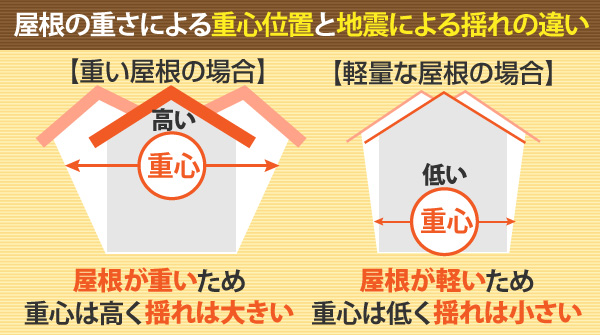

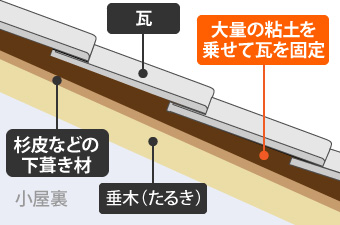

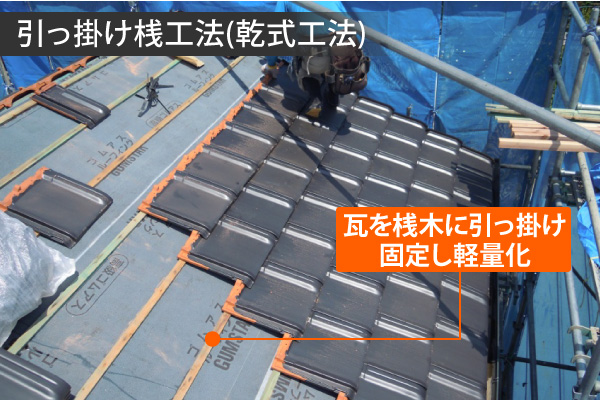

屋根が重たいと住宅が倒壊するのか?この答えはYesでありNoでもあります。まず屋根が重たいと重心は高くなりますので地震時の揺れが大きくなります。後ほどご紹介しますが、土葺きと呼ばれる工法や桟木に引っ掛けられているだけの工法で仕上げていた場合、地震の揺れで瓦が落下してしまうこともあるでしょう。対して軽量な屋根材を使用すれば自ずと重心は低くなり揺れに強い建物になりますよね?

実際に2001年に策定されたガイドライン工法で施工された瓦屋根は、震度7クラスの地震でも倒壊しなかったと科学的にも検証されているのです。そして同時に耐震性能が低い住宅ではスレートや金属屋根でも倒壊してしまう結果が出たのです。耐震性に対する意識が低かったため住宅の倒壊が目立ち、その被害を重く受け止めたからこそ1950年と1981年に耐震基準が厳しく改定されたのです。

瓦屋根は工法によって仕上がりの重量が変わります

上述の通り軽量な屋根材を使用すれば重心は低くなるため耐震性は向上します。瓦は非常に重たい屋根材と言われていますが、実は徐々に軽量な仕上がりになっている事はご存知ですか?瓦屋根もニーズの変化と共に工法が変わっていますのでご紹介したいと思います。

1.土葺き工法(湿式工法)

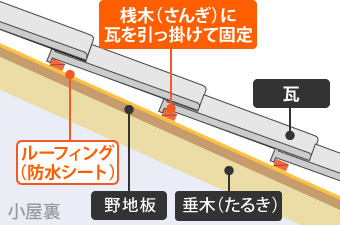

2.引っ掛け桟工法(乾式工法)

3.ポリフォーム工法(乾式工法)

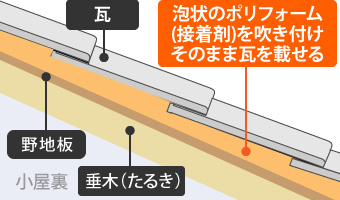

ハリケーン対策にアメリカで開発されたポリフォーム工法も注目されつつあります。

野地板に泡状のポリフォーム(瓦専用の接着剤)を吹き付け、そのまま瓦を載せる工法ですが、瓦を釘等の点ではなく面で受け止める為踏み割れの心配も少なく、釘やビスを必要としないため釘穴による雨漏りのリスクを軽減できます。

野地板に泡状のポリフォーム(瓦専用の接着剤)を吹き付け、そのまま瓦を載せる工法ですが、瓦を釘等の点ではなく面で受け止める為踏み割れの心配も少なく、釘やビスを必要としないため釘穴による雨漏りのリスクを軽減できます。

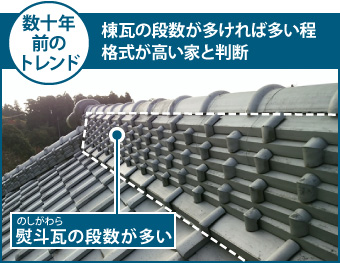

1.棟段の減少

屋根の大きな役割は「家を風雨から守る」ことです。しかし屋根材を選択するポイントとして見栄えももちろん大事ですよね?数十年前は棟瓦の段数が多ければ多い程、格式が高い家と判断されたのです。棟段の増加は住宅構造の強度と施工費用が必要になる為です。しかし近年は「屋根の軽量化」がトレンドです。見た目や格式よりも実用性や安全性を優先させることで、徐々に棟瓦の段数も減少しつつあります。もちろん屋根が軽量に仕上がることで耐震性は向上しますが、棟部に適切な施工・定期補修を行っていれば歪みやズレを起こす心配はありません。

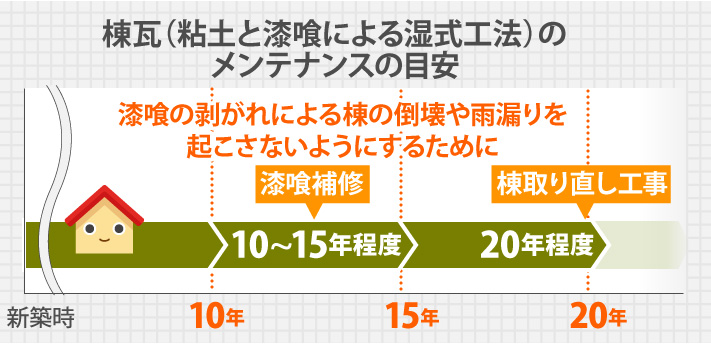

2.粘土と漆喰による湿式工法

漆喰の剥がれによる棟の倒壊や雨漏りを起こさないようにするためには10~15年程度での漆喰補修、20年程度での棟取り直し工事が必要となります。

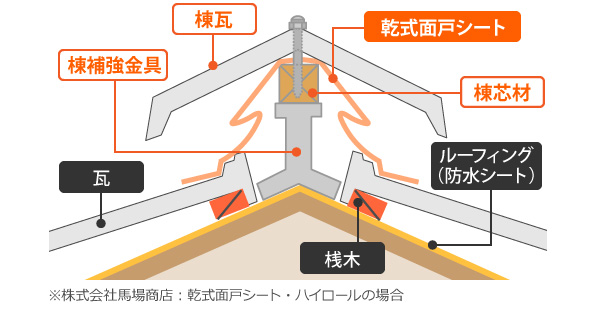

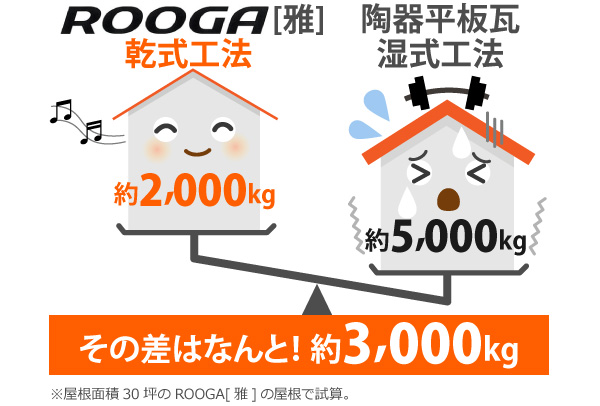

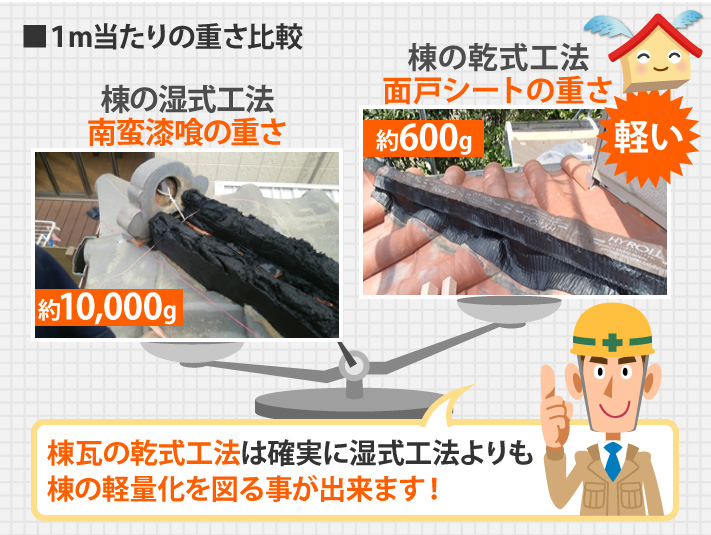

3.乾式面戸シートによる乾式工法

アルミシートが棟内部への雨水浸入を防ぐ漆喰の役割も担っておりますので、湿式工法よりも遥かに軽量な仕上がりにすることが出来ます。KMEWのルーガ雅・鉄平などの軽量瓦と組み合わせることで、従来の重たい瓦屋根のイメージを払拭できるでしょう。

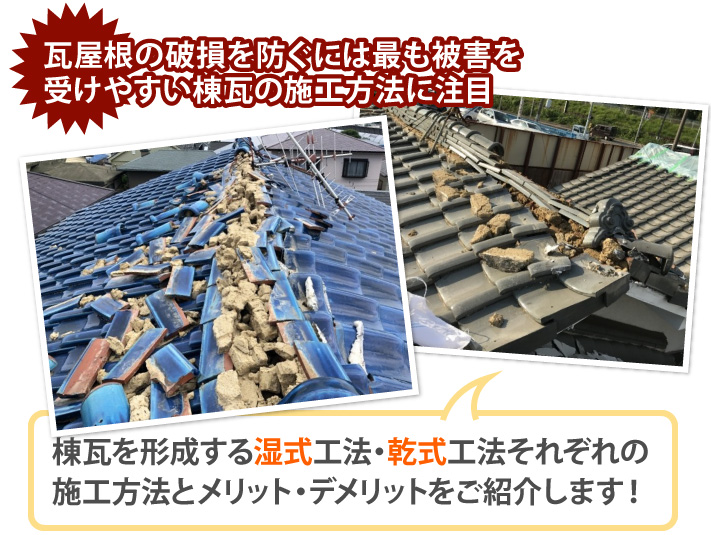

平瓦は1923年の関東大震災から防水紙を利用した乾式工法に移行し、現在でもその工法で屋根工事がされています。しかし構造的に地震に一番弱いとされているのが「棟瓦」です。記憶に新しい2011年の東日本大震災でも棟瓦が崩れているお住まいが多く見られました。

棟部は屋根の構造部分からも離れており、粘土・土の接着力のみで積み重ねられ銅線で緊結されているだけの簡素な工法である為です。瓦屋根の破損を防ぐには最も被害を受けやすい棟瓦の施工方法に注目するべきだと考えられます。そこで棟瓦を形成する湿式工法・乾式工法それぞれの施工方法とメリット・デメリットをご紹介したいと思います。

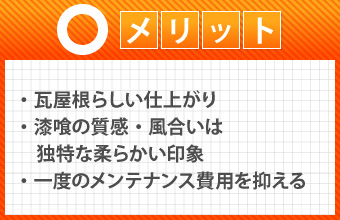

1.湿式工法

漆喰と粘土で棟を形成する工法ですが、現在はシリコンや防水材が混合された南蛮漆喰を下地に使用することが増えています。棟下地に瓦の破片を入れるのは漆喰と接触すると劣化してしまう防水紙を保護する為です。土台を作りのし瓦を積み重ね、最後棟の頂点に冠瓦を載せます。銅線はのし瓦に開いた穴を通し棟の中心で固定する中止め工法か、棟を囲う様に留める大回し工法がありますので仕上がりはそれぞれです。

現在はこの施工だけでは倒壊してしまう可能性があることから、耐震性の棟金具で太さ1㎝にもなる鉄筋を下地に取り付け銅線できつく固定するガイドライン工法を採用するケースも増えてきています。

湿式工法のメリット・デメリット

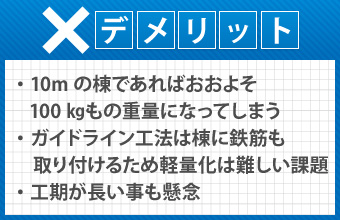

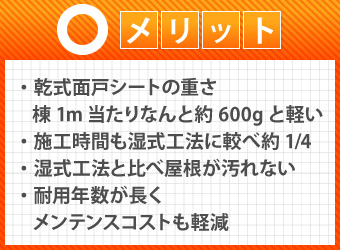

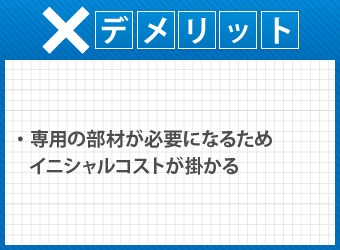

2.乾式工法

粘土や南蛮漆喰で形成していた下地を棟補強金具と垂木に変更し、泥・粘土で確保していた通気性は透湿シートとアルミシートが一体になっている乾式面戸シートでカバーします。棟下地を補強金具と垂木に置き換え、露出部を漆喰で施工する場合も乾式工法に分類されるようです。乾式面戸シートの裏面は伸縮性の高いブチルテープですので、平瓦と棟の隙間をピッタリと塞ぎ雨水浸入を防ぎます。経年劣化で切れる可能性のある銅線は使用せず、垂木にビスで冠瓦を固定し棟瓦の乾式工法は完了です。

乾式工法のメリット・デメリット

瓦屋根でも軽量に仕上げる事が出来ます

イニシャルコスト・軽量化の問題から多くのお住まいでスレートや金属屋根材が使用されており、重たい瓦は減少の一途を辿っています。しかし実際には住宅倒壊との因果関係もなく、塗装が必要ない・簡単なメンテナンスで長期に渡って使用できる非常に優れた屋根材が瓦です。

各社メーカーも防災瓦や軽量瓦を販売しており瓦の重量・固定力のデメリットは解消されつつあります。もしかすると現在の瓦屋根は瓦の変更・平瓦の乾式工法・棟瓦の乾式工法で更に軽量に仕上げる事が出来るかもしれません。昔ながらの瓦屋根業者は恐らく棟補修に漆喰を使いたがるでしょう。漆喰の風合い・質感が棟瓦の魅力でもあるからです。しかし現在は美観性よりも実用性、お住まい全体の耐震性を向上させるため屋根全体の軽量化が注目されています。

棟を見れば湿式工法・乾式工法どちらで施工されているのかを確認することが出来ますが、屋根は非常に危険ですのでご自身での無理な確認は行わず、街の屋根やさんのお住まい無料点検をご利用ください。現在の棟の工法と経年劣化を確認させていただいた上で、棟瓦の補修・軽量化をご提案させていただきます。見た目・耐久性を良かれと思い葺いた瓦から軽量な屋根材への葺き替えをご検討中の方、重厚感のある瓦の雰囲気をぜひ守りたいとお悩みの方はまずはお気軽にご相談ください。

棟乾式工法の施工事例

施工内容(湿式工法→乾式工法)

補修前は粘土と漆喰による湿式工法で施工されていました。粘土は経年劣化によって乾燥し接着が失われており漆喰にもひび割れ・剥がれが見られましたので、これらを全て撤去し乾式工法を行っていきます。

まずは棟の中心部分に補強金具を取り付けていきます。大棟(主棟)は棟木に隅棟は隅木にしっかり固定することで、屋根構造と一体になり強度を高めます。金具で垂木を固定し棟瓦の土台にします。そしてその上に乾式面戸シートを覆い重ねていきます。

棟瓦の乾式工法のまとめ

●重たい瓦が住宅の耐震性を低下させる原因として敬遠されています。

●瓦屋根は時代の変化と共に軽量化が図られてきました。特に平瓦の乾式工法は100年近く前から採用されています。

●地震によって瓦が破損する原因No.1は棟瓦です。近年は棟瓦も湿式工法から乾式工法で仕上げるお住まいが増えてきました。

●湿式工法・乾式工法どちらにもメリット・デメリットがありますが、屋根の軽量化を実現できる乾式工法はお住まいを長期的に守る事が可能です。

●軽量な瓦と軽量な仕上がりの乾式工法を組み合わせることで、地震で不安を感じない瓦屋根に仕上げる事が出来ます。

●棟の乾式工法は瓦本来のメリットを残したまま軽量な屋根に仕上げられます。