- HOME

- 屋根のプロが教える!破風板・鼻隠し・ケラバの役割と修理・補修方法

屋根のプロが教える!破風板・鼻隠し・ケラバの役割と修理・補修方法

これらは日常生活の中ではあまり聞き慣れないかもしれません。

しかし、実はお住まいの外観や屋根の機能性において非常に重要な存在でもあるのです。

屋根の形状によっても違いますが、破風板や鼻隠し、ケラバと呼ばれる部分は雨にも打たれますし、風の影響に限っては寧ろ、屋根の面の部分よりも大きいと言えるでしょう。

このページで破風板・鼻隠し・ケラバの役割とメンテナンス方法を知り、ぜひ、お家の維持管理にお役立てください。

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

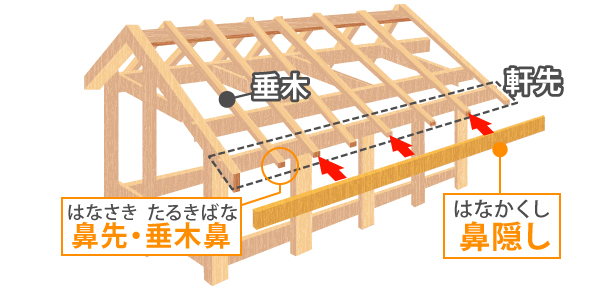

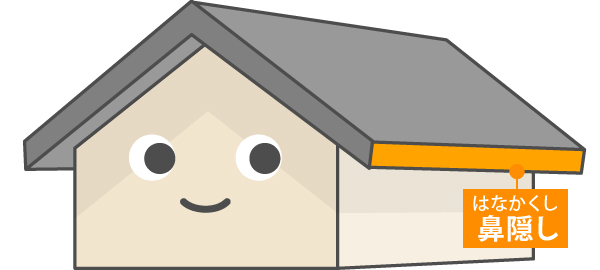

鼻隠し(はなかくし)の場所は?

鼻隠しとは、屋根の軒先部分に水平に取り付けられている部材を指します。

鼻隠しにはセットで雨樋が設置されていることがほとんどであるため、地上から見ようとしても大部分は隠れて見えにくいかもしれません。

独特な名称に思えますが、屋根の下地を支える「垂木(たるき)」の先端部分を建築用語で「鼻先」や「垂木鼻」と呼び、それを隠すために取り付けられることが「鼻隠し」の名前の由来となっています。

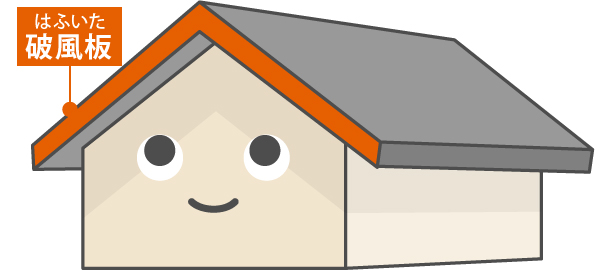

破風板(はふいた)の場所は?

一方で、同じように屋根の側面に取り付けられている「破風板(はふいた)」という部材もあります。

破風板は屋根の傾斜がある側、つまり雨樋がついていない側面の部材を指します。

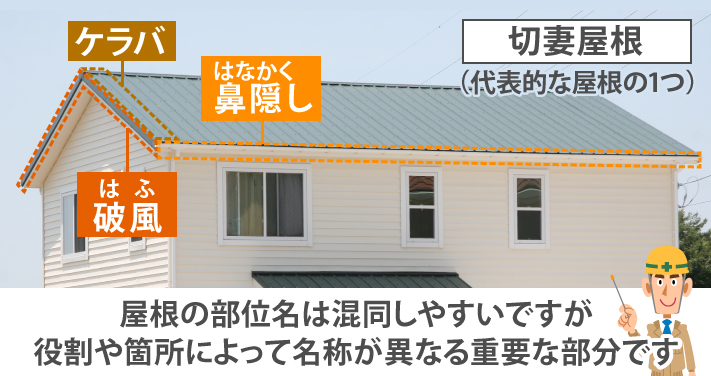

代表的な屋根形状「切妻屋根」で鼻隠し・破風・ケラバを解説

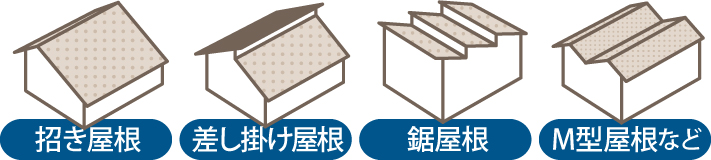

現在では片流れ屋根や招き屋根が人気ですが、やはり最も多いのは「切妻(きりつま)」と呼ばれる形状の屋根です。

2面だけで構成される非常にシンプルな形状の屋根で、特定の角度から見ると二等辺三角形のような形状をしていることから『三角屋根』と呼ばれることもあり、多くの方が思い浮かべることができるのではないでしょうか。

ちょうど本を開いて伏せたような形状をしています。

この三角屋根の斜辺になっている端の付近をケラバと呼びます。

このケラバの側面の部分を破風(はふ)と呼びます。

使われている建材の素材や形状から破風板(はふいた)と呼ばれることもあります。

棟から勾配を下った屋根の端、地面と水平になっている部分を軒や軒先と呼びます。

ほとんどの場合、軒先の先端には鼻隠しと呼ばれる部材が取り付けられています。

破風と鼻隠し、どちらも屋根の端にあるので混同されやすいのですが、雨樋の有無という大きな違いがあります。

破風には雨樋が設けられていませんが、鼻隠しには取り付けられています。

▼【3分用語解説】破風・鼻隠し・ケラバ

鼻隠し(はなかくし)

屋根を支える構造材である垂木の先端部分を「鼻先」と呼ぶことがあり、その部分は見方によっては雑然としています。

それを隠すから鼻隠しと呼ばれているのでしょう。

建築だけでなく、身の周りには身体に例えられているものが多いですね。

雨樋が取り付けられているため、全貌を目にする機会があまりない部位です。

破風(はふ)

吹いてきた風を切り裂き、屋根が飛ばされることを防いでいるのが破風です。

「風を破る」と書いて「破風」です。

とても格好良い名称と感じられるのは私だけではないはずです。

その名称の通り、風がお住まいに悪い影響を与えないようにするという重大な役割を担っています。

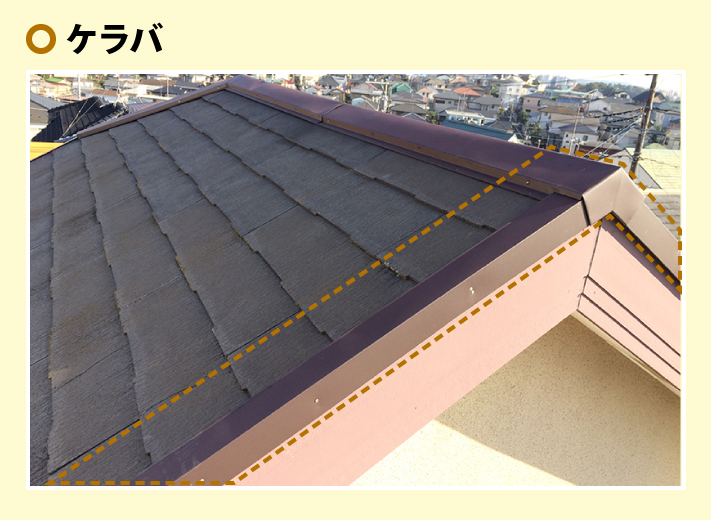

ケラバ

破風がある部分の外壁から外側部分をケラバと言います。

屋根全体に比べると非常に短い部分です。

昆虫の「ケラ(オケラ)」の羽根が短いことから、ケラの羽根のような場所ということでケラバと呼ばれるようになったと言われています。

余談ですが、ケラは穴を掘って土中で生活をし、泳ぐこともでき、空も飛べるという万能な昆虫です。

世の中には破風や鼻隠し、ケラバがない家も多数、存在します!

ここまで読んでみて、「私のお家には破風や鼻隠し、ケラバに該当する部分がない」と思った方もいるでしょう。

世の中には元から破風や鼻隠し、ケラバがない屋根も存在します。

ビルに代表される陸屋根

勾配がほぼない陸屋根にはその構造から破風や鼻隠し、ケラバがありません。

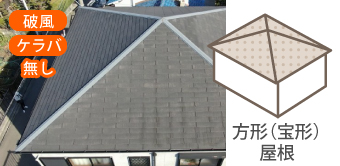

方形(宝形)屋根

ピラミッド型の方形(宝形)屋根も寄棟屋根と同じく、全ての方向の軒先が水平となるため鼻隠しはあるものの、破風やケラバは存在しません。

寺院などに見られる六角形や八角形の屋根も同様です。

マンサード屋根

寄棟の屋根勾配が途中で急角度になるマンサード屋根も全ての方向の軒先が水平となるため鼻隠しはあるものの、破風やケラバは存在しません。

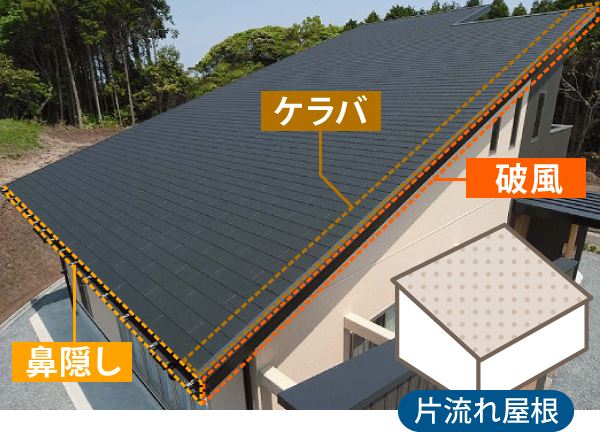

切妻屋根以外にも破風やケラバは存在するの?

「太陽光発電が数多く設置できるように片流れにしたけど、片流れ屋根って破風は存在するの?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。

片流れ屋根にも破風やケラバは存在します。

切妻屋根と同じように勾配が付けられた屋根の端、外壁から外側の部分がケラバで、その側面は破風です。

招き屋根や差し掛け屋根も同様です。

複数の屋根が連なった形状の鋸屋根やM型屋根も同様になります。

破風も鼻隠しも外壁から張り出した屋根の先端に設けられていることは共通です。

よって、その役割もおのずと似通ってきます。

簡単に役割をご紹介しますと、鼻隠しと破風はどちらも屋内への雨水の浸入と風が屋根内部へ吹き込むことを防いでいます。

詳細な役割については4つに分けてわかりやすく解説したいと思います。

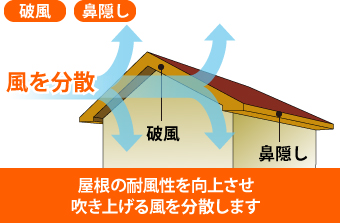

屋根の耐風性の向上【破風板・鼻隠し共通】

屋根はその種類と形状を問わず、吹き下ろしてくる風への耐性はかなり強いのですが、下から吹き上げられるような風にはかなり弱いという性質を持っています。

吹き下ろしてくる風に対しては柱や耐力壁で支えることができますが、吹き上げてくる風に対しては屋根の自重と釘や接着剤等の固定力だけで耐えなくてはならないのです。

屋根の先端には破風板や鼻隠し、そして下側には軒天が取り付けてあるおかげで、屋根を吹き上げるような風を分散させることができるのです。

雨水の浸入防止【破風板・鼻隠し共通】

台風などの強風時には雨が真横から吹き付けるように降ります。

破風板・鼻隠しは風を分散させますから、風によって流されてくる雨もそれによって分散し、屋根と外壁材が接合されている取り合い部分に到達しづらくなります。

これによって雨水の吹き込みを防いでくれているのです。

前述の屋根の耐風性の向上も、この雨水の浸入防止も、同じ働きによるものなのです。

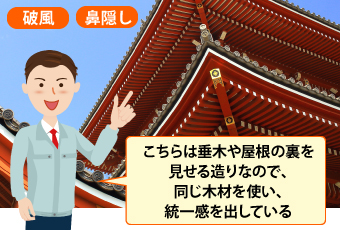

美観の向上【破風板・鼻隠し共通】

屋根の下地である野地板とそれを支えている垂木、お住まいの中身である構造はほとんどが隠すように作られています。

それらが見えると雑然としているように見えたり、建築中や修繕中のように思われたりしますのでよろしくありません。

神社・仏閣の垂木や母屋が立派に見えるのは見られることを意識して設計され、化粧されているからであり、そうではない一般的な建物は見えない方がすっきりと感じられます。

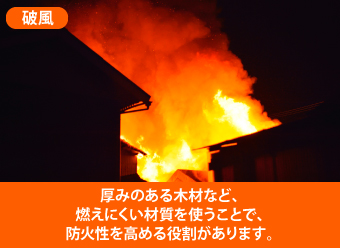

防火性への考慮【破風板のみ】

現在では木材が使われることは少なくなりましたが、昔は耐風性や雨水への対策を考えて、破風板には強度があり、ある程度の厚みを持った木材が使われていました。

厚みのある木材の場合、表面は燃えますが、黒く焦げて炭化してしまえば、燃えていない部分に酸素が供給されにくくなります。

建物内部へ火が回るまでの時間を稼ぐことができるのです。

現在の破風板は不燃や準不燃の窯業系のものや、金属素材のガルバリウム鋼板が使われるようになりました。

また、屋根への延焼を防ぐためには「軒天」の存在も重要となります。

隣家での火災や窓から火の手が上がると軒天が受け止めることとなりますので、軒天にも不燃材の種類が使用されています。

防火地域や準防火地域に指定されている場所では、建築基準法において軒天に求められる耐火性能の条件が設けられているほど、軒天は屋根の防火性に強い影響を持っているのです。

雨樋の取り付け【鼻隠しのみ】

雨樋を取り付けるところとして鼻隠しは最適です。

雨樋の正確な固定方法は長い釘やビスを使い、鼻隠しを貫通させ、垂木にまで到達させます。

鼻隠しと垂木、2つの部材に取り付けられることから緩み難くなり、固定力も強力になります。

鼻隠しと垂木で木材の繊維方向が違いますから、縦方向の力にも、横方向の力にも、引き抜きの力にも強くなるのです。

築年数がそれなりに経過しているお住まいの場合、破風板と鼻隠しには木材が使われることがほとんどですが、現在では耐火性と耐久性が重視され、燃えにくく、腐食しにくい窯業系が多くを占めるようになりました。

ガルバリウム鋼板などの金属製のものもあります。

外壁がモルタルのお家の場合、軒天から鼻隠し、破風までモルタル仕上げになっているものもあります。

鼻隠しの主な材料

窯業系

現在では窯業系が鼻隠しなどによく使われており、耐久性・耐火性・意匠性に優れているのが特徴です。

似た材質として「ケイカル板」も傷みにくく劣化に強いため、長く使える部材として採用率が高いです。

ガルバリウム鋼板

鼻隠しや破風板に限らず、近年注目されている素材がガルバリウム鋼板です。

非常に高い耐久性を持ち、特に木製の鼻隠しが傷んできた際の補修として、上から板金を巻く「板金巻き」にガルバリウム鋼板製のものがよく採用されています。

適切に施工されていれば、30年以上の耐久性があるほど丈夫な素材です。

木材

以前は木材が主流で、施工コストも比較的抑えられるため広く使われていました。

ただ、木材は紫外線や風雨に弱く、塗装が剥がれやすいというデメリットがあります。

そのため、現在ではメンテナンスコストが低く耐久性が高い窯業系やガルバリウム鋼板が主流となっています。

築年数の長い住宅では木製の鼻隠しが見られることが多いですが、劣化が進むと腐食や破損につながる恐れがありますので、定期的なメンテナンスやリフォームを検討しましょう。

モルタル

外壁にモルタルを使用している場合、鼻隠しにもモルタル製のものが使われることがあります。

モルタルが部分的に剥がれると中の骨組みが露出し、そこから雨水が浸入して構造材が腐食するリスクがあるため、現在ではあまり見かけなくなっています。

外壁材としてのモルタルの採用率も下がっています。

鼻隠しの材質をご紹介しましたが、耐久性の高いものでも風雨や紫外線、そして経年によって少しずつ劣化していきます。

以下のような症状が見られる場合は、補修や点検を検討するタイミングかもしれません。

1. 塗装の剥がれ

初期の劣化症状として多く見られるのが、塗膜の剥がれです。

特に木製の鼻隠しは紫外線の影響を受けやすく、塗装が剥がれやすい傾向にあります。

塗装がはがれたまま長期間放置すると、鼻隠しそのものが傷んでしまうことがあります。

2. 錆の発生

金属製の鼻隠し・破風板は錆の発生に要注意です。

錆が進行すると、せっかく高耐久の素材である金属も酷いダメージにまで発展する恐れがあります。

3. 木材の腐食や破損

木材は一部が欠けたり腐ったりする深刻な状態になることもあります。

築30年以上の木製鼻隠しは、特に注意が必要です。

老朽化が進んでいるケースが多いため、定期的な点検や改修をおすすめいたします。

4. モルタルの崩れ落ち

モルタル製の鼻隠しでは、劣化により部分的にモルタルが剥がれ落ちることがあります。

外観の印象が損なわれるだけでなく、内部の構造材が露出する危険性も高まります。

5. 雨樋の不具合

鼻隠しは雨樋の支持金具を取り付けるための下地材としての役割も担っています。

そのため、劣化によって破風板の強度が低下すると、雨樋が歪んだり、金具が外れたりします。

鼻隠しの劣化を放置するとどうなる?

「屋根の端にあるだけのパーツだから…」と油断してはいけません。

塗装のはがれや破損によって、建物全体の印象が古びて見えることがあります。

見た目の美しさを保つためにも、メンテナンスは欠かせません。

また、鼻隠しにすき間やひび割れができると、そこから雨水が浸入して雨漏りの原因になります。

鼻隠しの劣化を通して雨水が入り込むと、垂木や野地板など屋根の構造材が腐ってしまう恐れもあります。

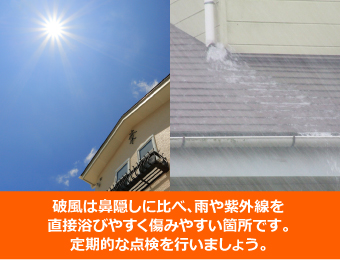

役割・素材と共通点は多いが、破風板の方が傷みやすい

ケラバと軒先、似たようなところに設置され、担う役割も、材料もほぼ同じ…

何かと共通点の多い破風板と鼻隠しですが、環境的に厳しく、傷みが早くでやすいのは破風板です。

鼻隠しは雨樋によってある程度は直射日光も防げ、ダイレクトに雨がかかることも少なくなります。

それに対して破風板は直射日光が当たる機会も多く、強い風にも堪えなくてはなりません。

鼻隠しよりも傷みやすいです。

鼻隠しが傷んでいる場合、それ以上に破風板が傷んでいることが多いのです。

鼻隠しは雨樋で見にくい部分ではありますが、悪天候の後はもちろんのこと、定期的な点検も欠かさないようにしてください。

破風板と鼻隠し、不具合が出てしまった場合の補修方法もほぼ同じだが、

鼻隠しの場合は同時に雨樋交換を行います。

状態に応じてさまざまな補修方法がありますが、代表的なのは「塗装」「板金巻き」「交換」の3つです。

塗装

状 態 塗膜が剥がれかかっている

補修方法 塗装(ケレンして塗装)

費 用 安い

これからの耐用年数 普通

鼻隠し自体に大きな損傷が見られない場合は、塗装によるメンテナンスが可能です。

古い塗膜や汚れ、錆などをケレンという工程で丁寧に削り落とし、下地を整えたうえで新たに塗料を塗布します。

塗装によって形成された塗膜が鼻隠しの表面を覆い、防水性や耐候性を高めてくれます。

板金巻き

状 態 塗膜の剥がれは進行しているが、木材は健全

補修方法 板金巻き(破風板や鼻隠しを板金で巻いて覆ってしまう)

費 用 中

これからの耐用年数 長い

※鼻隠しを板金巻きする場合、雨樋は取り外す際に割れて再利用ができなくなるため、新しい雨樋へ交換します

ある程度の劣化や傷みが進行している場合には、板金巻きという方法が選ばれます。

これは既存の鼻隠しの上から、主にガルバリウム鋼板などの金属板を覆い被せることで強度を補強する方法です。

特に木製の鼻隠しにおいて劣化が進んでいる場合に効果的で、耐久性が高く、長期的なメンテナンスが不要になることが大きなメリットです。

施工時には雨樋が取り外しの際に割れてしまうため、雨樋の交換も合わせて行うことが基本です。

部分交換、全交換

状 態 膜の剥がれが顕著、木材にも劣化や腐食、割れがある

補修方法 部分交換、または全交換

(破風板や鼻隠しを部分的、または全面的に交換する)

費 用 高い

これからの耐用年数 長い

※鼻隠しを板金撒きする場合、雨樋は取り外す際に割れて再利用ができなくなるため、新しい雨樋へ交換します

※木材から窯業系に変える場合、部分交換はできないので全交換・部分的に交換する場合でも全体的に塗装しなければならない

腐食や破損が深刻な場合には、鼻隠しそのものの交換が必要になります。

木材から窯業系の材料への変更も可能ですが、工事規模が大きくなるため状況によってはあまり推奨されないこともあります。

上からは雨、横と下から風とケラバも傷みやすい部分です。

通常時は屋根の勾配に沿って雨水は流れていきますが、ケラバの方向に強い風が吹けば雨水が押し流されてこぼれるように屋根の端から破風へと流れていくこともあります。

地上から側面や破風、軒天部分は見えますが、上側は全く見えません。

毎年とは言わないまでも、数年に1回は点検しておきたい部分です。

ケラバは使われている屋根材によってメンテナンス方法が異なってきますので、屋根材別に見ていきましょう。

互屋根(セメント瓦とモニエル瓦も含む)のケラバの部分には専用の瓦が使われています。

ケラバ瓦や袖瓦と言われるもので、破風の一部を覆えるようにL字型をしています。

ダメージを受けやすい部分だけに、ズレや歪み、割れたり、外れて落下することもあります。

いずれも放っておけば雨漏りに繋がりますので、できるだけ早く直してあげましょう。

ケラバ瓦のズレや外れ、落下

ケラバ瓦は釘などで固定されているのですが、緩むとズレたり、並びが歪んできます。

酷い状態になると外れてしまうこともあります。

下地が健全な場合は取り外して、歪みなく並べ直します。

釘が緩んでくるのは風などの影響もありますが、下地に問題を抱えていることも多く、雨水が浸入し、腐食していることもあります。

この場合は腐食している下地、野地板などを交換し、新しい防水紙に交換する部分的な屋根葺き直しを行います。

セメント瓦やモニエル瓦でも屋根葺き直しは可能ですが、瓦を取り外していくと一部が欠けていたり、割れていたりすることもあります。

セメント瓦はほぼ生産が終了しており、モニエル瓦も製造されておらず、在庫は東日本大震災でほとんどが割れてしまいました。

セメント瓦やモニエル瓦の場合、瓦が手に入らないので屋根葺き替えになることもあります。

セメント瓦やモニエル瓦は屋根塗装時にこちらのケラバの瓦もしっかりと塗装します。

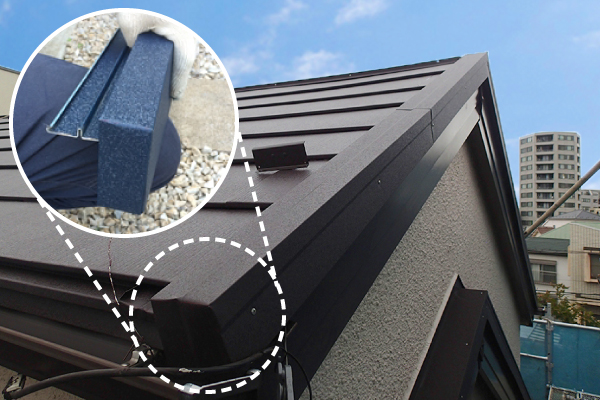

スレート屋根と金属屋根ではケラバの端にガルバリウム鋼板などの板金を加工したケラバが使用されていることがほとんどです。

こちらの板金は一見、L字型のようにも見えますが、実はちょっと複雑な形状をしています。

ケラバ板金の釘の浮き、変形、錆

釘が浮いていたり、外れかかったりしている場合はビスを増し打ちして強固に固定します。

変形している場合、その変形量が少ない場合はやはりビスを増し打ちして強固に固定します。

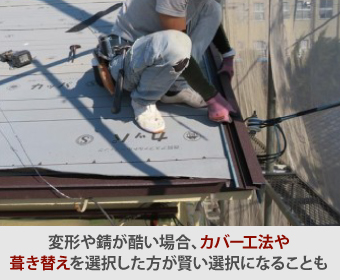

変形が酷い場合や錆が酷い場合は交換となるのですが、板金はL字型ではなく、屋根材の下に入り込んでおり、なおかつ固定されているため、屋根材を広く剥がさないと交換できません。

スレートも金属屋根材も剥がした部分は再利用できませんから、将来のことを考えれば屋根カバー工法や屋根葺き替えを選択した方が賢い選択になることもあります。

スレート屋根も金属屋根も、屋根塗装時にはケラバ板金をケレンしてから錆止めを塗布し、しっかりと塗装します。

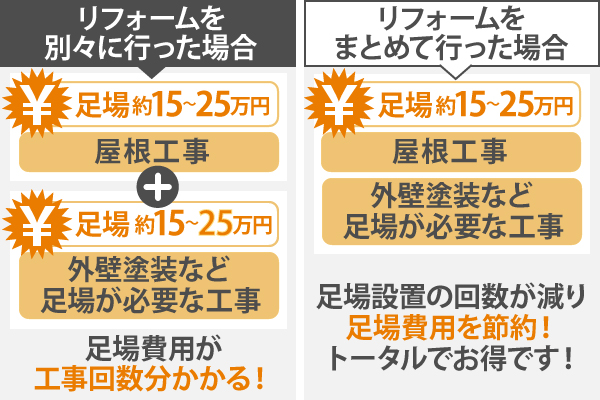

一度の足場仮設でまとめて補修工事をしたほうがお得です

お住まいが2階建の場合、1階部分よりも風雨が激しい2階部分の方が傷みは出やすいという特徴があります。

また、2階部分の工事には足場が必要なので、まとめて他の工事もやってしまった方がお得です。

屋根工事や外壁塗装など、メンテナンスの重要性が高い工事を同時に行うことで、各々の工事に必要となる足場代を節約することができます。

ケラバと破風板、鼻隠しは傷みが出やすい部分でありながらも、あまり気にされることはないのではないでしょうか。

建物全体に占める面積が少ないために目立ちませんし、ケラバは裏側の軒天は見えるものの、上側は全く見えません。

見えない部分だけに、気付いたらボロボロになっていたということも多いのです。

街の屋根やさんでは建物の無料点検を実施しております。

破風板・鼻隠し・ケラバはもちろんのこと、屋根全体、建物全体をくまなく点検いたします。

また、リクエストがあれば他の部分もしっかりと点検いたします。

「この前の台風は大きかったけど、建物は大丈夫かしら?」

「何年も点検もメンテナンスもしていないから雨の季節が心配…」

という不安をお持ちの方はぜひ、ご利用ください。

問題点がなかった場合はそれで安心できますし、見つかってしまった場合は最適なアドバイスをいたします!

破風板・鼻隠し・ケラバの役割と修理・補修方法のまとめ

●屋根の側面の重要部分である「破風板」と「鼻隠し」は傷みやすいので定期的なメンテナンスが必要です

●世の中には「破風」や「鼻隠し」、「ケラバ」がない家も多数、存在します

●「破風板」と「鼻隠し」と「ケラバ」、部位は違うが耐風性の向上、雨水の浸入防止、耐火性の向上という役割があります

●「破風板」と「鼻隠し」の材料は同じなので補修方法もほぼ同じです

●劣化すると美観の低下だけでなく、雨漏りや構造材の腐食、屋根全体の性能低下など多くのリスクを伴います

●傷みが酷くなってきたら、板金で巻いて覆ってしまう補修方法もあります

●「破風板」と「鼻隠し」に劣化や腐食がある場合は部分交換や全交換を行います

●「ケラバ」も傷みやすい部分です

●「ケラバ」は屋根材によってメンテナンス方法が異なります

●「破風板」と「鼻隠し」と「ケラバ」の点検は街の屋根やさんの無料点検をご利用ください