- HOME

- 棟板金の交換・修理ガイド|浮きや飛散の修理事例・費用も豊富に紹介

棟板金の交換・修理ガイド|浮きや飛散の修理事例・費用も豊富に紹介

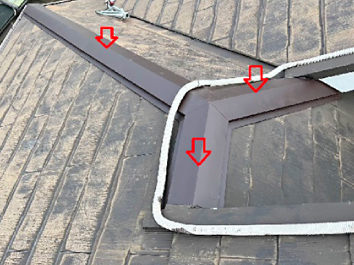

「屋根の上から異音がする」

「屋根のてっぺんが浮いている」

など、確認が難しい屋根の上の異変は不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

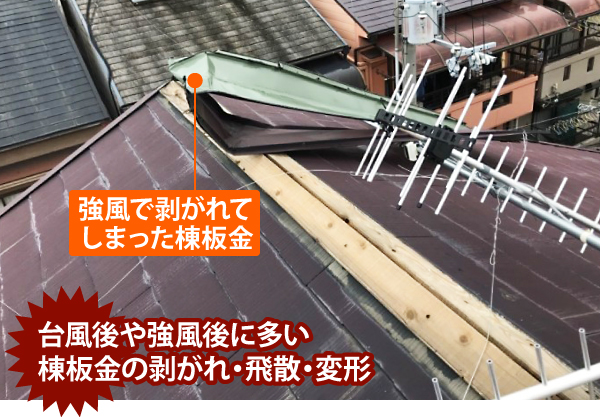

「強風を受けて棟板金が剥がれてしまっている」

「台風の通過後、庭を見たら飛散した棟板金が落下していた」

と慌てたご様子でお電話をいただくことも大変多くあります。

ご自身では確認できない屋根の上だからこそ、こういった被害に見舞われると「何が起きたのだろう」と心配になりますよね?

こちらのページでは、

・棟板金が飛散してしまって今すぐ修理したい

・板金が緩んで浮いているようだけれど補修したほうが良い?

・棟板金の交換にはいくらくらいかかるのか

といった、棟板金交換・修理のポイントや費用について事例を交えながらご紹介していきます。

「棟板金」と言われても、馴染のない単語に「一体どこのことだろう?」と思い、調べるためにこのページへ訪れた方もいるのではないでしょうか。

私たちがお問い合わせをいただく際にも「棟板金」ではなく「屋根の鉄板が落ちてきた」や「屋根に被さっている金属が飛んできた」とお伝えいただくことは多いです。

もちろん、こういった伝え方でもお問い合わせには何も問題ございませんので、どうぞご安心ください!

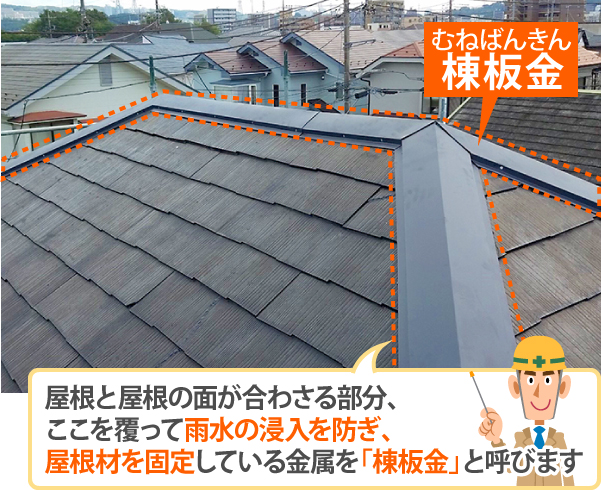

棟板金とは?

「棟板金」とは、主にスレート(カラーベスト・コロニアル)や金属屋根の棟部分に使われている板金のことを指しています。

屋根と屋根の面が合わさる山状(角)の接合部分、ここを覆って雨水の浸入を防いでいるのが「棟板金」です。

以前はトタンのものが多かったですが、ガルバリウム鋼板の棟板金が現在では主流となっているため頑丈です。

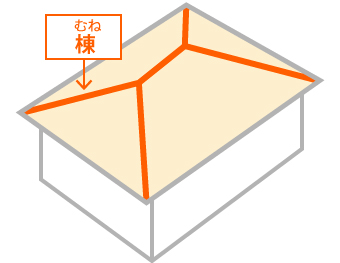

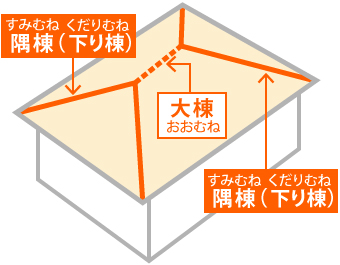

ちなみに屋根と屋根の面が出会う山状の部分を『棟(むね)』と呼びます。

屋根の形状にもよりますが、頂上にあるものを『大棟』、その端から四隅へ対角線上に伸びているものが『隅棟(下り棟とも言います)』です。

棟板金は問題の起こりやすい部分

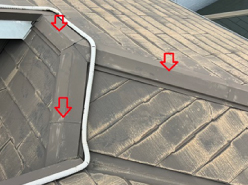

棟板金は屋根の頂上や隅に設置されているものです。

そのため非常に雨風の影響を受けやすく、台風や強風で被害が発生しやすい部分なんです。

だからこそ頑丈に施工されてはいるのですが、それでも経年による劣化は免れません。

強風をきっかけに飛散したり、雨漏りなどの被害につながりますから、早い段階での補修や交換が大切なのです。

棟板金は前述の通り、屋根の頂上部分や四隅に設置されている板金です。

屋根の下地に葺いた屋根材は棟部分で必ず隙間ができてしまいます。

この隙間をカバーすることで雨水の浸入を防ぐために棟板金は取り付けられています。

棟板金を設置するためには、まず板金を固定するための貫板(ぬきいた)を屋根下地に取り付けていきます。

※貫板は野地板に固定することもありますが、できる限り「垂木」に固定します。

そして固定された貫板に板金を被せ、釘やビスで取り付けられています。

正しい施工が行われていても起こってしまう可能性のある「棟板金の飛散や剥がれ」はなぜ起きるのでしょうか?

その原因は、板金を貫板に取り付けるときに使用した「釘が浮いてくる」ことによって引き起こされているのです。

釘の浮きはなぜ起こる?

剥がれや飛散の原因となってしまう「釘の浮き」ですが、なぜ浮いてきてしまうのでしょうか。

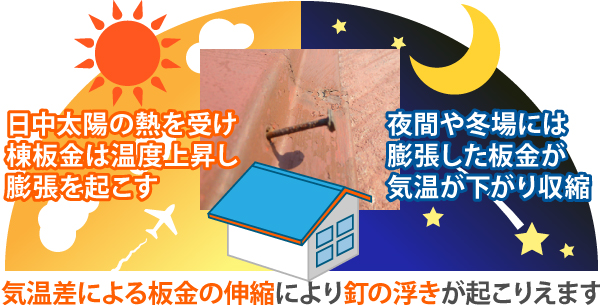

1.金属の伸縮によって釘が浮く

金属には熱を持つと膨張するという性質があります。

例えば夏場などは、太陽の熱を受けた棟板金は著しく温度上昇し、膨張を起こします。

それに伴い、貫板に打ち付けられた釘が板金の膨張に干渉を受けて浮いてしまうのです。

逆に夜間や冬場には膨張した板金が収縮して釘を取り残したまま元の位置に戻ります。

こうした気温差による板金の伸縮によって釘の浮きが進行していくのです。

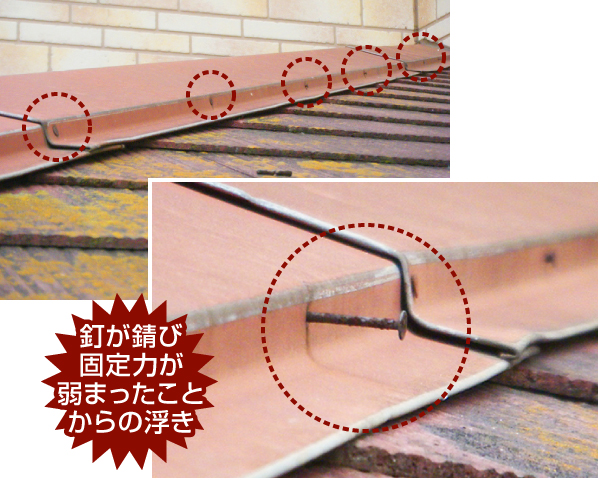

2.釘の腐食(錆)に起因する浮き

私たちが現地調査で屋根に上らせていただくと、棟板金の固定に鉄釘が使用されているケースを多々見かけます。

特に築年数が古い家屋にこの傾向が強いのですが、ご存じの通り鉄は水分によって錆が発生しやすいという性質を持っています。

そして、錆びて膨張した釘が釘穴を広げてしまうことで固定力が弱まり、徐々に釘が浮いてきてしまうという状態を招いてしまうのです。

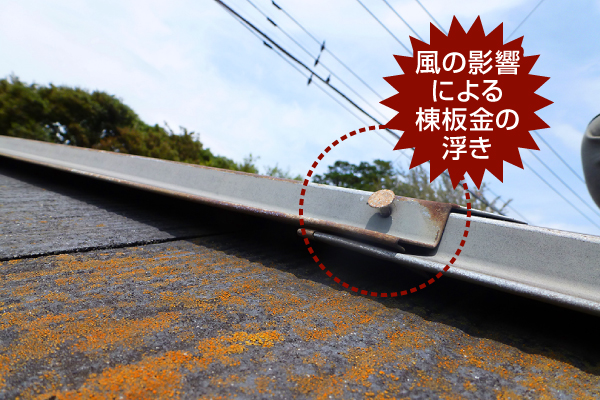

3.風の影響もやはり釘の浮きに影響する

お住まいの中でも高所に設置されている棟板金。

最も風による影響を受けやすい場所にあるため、吹き付けられた風圧も浮きを重症化させる原因となりえます。

4.木製の貫板の劣化・腐食による影響

釘浮きの最大の原因は、棟板金を固定している木製の貫板の劣化や腐食です。

釘の浮きや錆によって釘穴が広がってしまうと、その部分から棟板金の内部に雨水が多く浸入するようになります。

特に木製の貫板にとって水分は大敵で、長期間にわたって浸入された雨水が貫板の劣化を早まらせることになります。

当然腐食し、もろくなった貫板は釘を固定する力を失いますので、全体的な釘の浮きや抜けにも直結します。

貫板が腐食してしまえば、釘の打ち直しをしたところで固定する力はありませんから、浮きや抜けを繰り返すだけなのです。

そのため、簡易補修ではなく貫板を新しくするための交換工事が必要となるのです。

貫板の特徴と種類

棟板金を固定するために使用される貫板(ぬきいた)は重要な部材です。

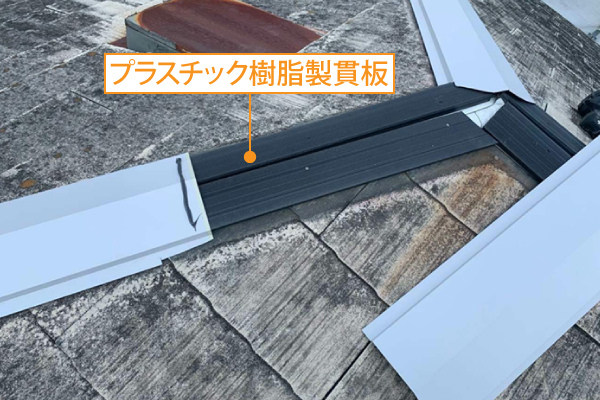

貫板の素材には「木製」「プラスチック樹脂製」「金属製」の3種類があります。

ここでは、それぞれの特性とメリット・デメリットを詳しく解説します。

木製貫板

木製貫板は長年使用されてきた素材で、他よりも安価なため新築時に使用されやすいです。

初期費用が抑えられるメリットはありますが、雨水や湿気による腐食のリスクが高く、経年劣化が進むと強度が著しく低下してしまうデメリットの方が目立ちます。

防腐処理を施すことである程度の耐久性を確保できますが、木製貫板を採用する場合は定期的な点検とメンテナンスを忘れずに行うようにしましょう。

プラスチック樹脂製貫板

プラスチック樹脂製貫板は、その耐久性と扱いやすさから人気が高まっています。

このタイプは水分による腐食にとことん強く、木製の弱点を補う選択肢として交換工事で推奨されることが多いです。

街の屋根やさんでも、交換時には樹脂製の貫板でお見積もりを取ることがほとんどです!

樹脂製貫板は「グレードの高い貫板」ではなく、木製に代わる棟板金下地のスタンダードになってもらいたいのです。

メリットはやはり防水性が高く、湿気や雨水による腐食がほとんどないことでしょう。

板金の固定にはビスを使用しますので、釘のようにあらゆる要因で徐々に抜けてしまうようなことも発生しません。

注意するべきポイントと言えば、樹脂製貫板は長年使用していると夏場などの高温環境で割れてしまう可能性が示唆されていることです。

ただ、これまでの点検で実際に熱割れを起こした樹脂製貫板を確認したことはありませんので、基本的には発生しない劣化症状と考えても良いかもしれません。

もし割れてしまっている場合は異音や棟板金の浮きで気づくことが難しいため、こちらも定期的な点検を業者に依頼しましょう!

木製貫板で棟板金交換をするよりも、樹脂製貫板は確実に浮きや飛散のリスクを軽減できます。

金属製貫板

雨水や湿気による腐食を起こさせないため、貫板には金属素材が用いられることもあります。

金属製貫板はガルバリウム製とアルミ製が主な種類です。

金属製貫板は金属板同士(棟板金と貫板)をビスによって繋ぐ固定方法になります。

この固定方法では貫板の薄い板金にねじ山を引っ掛けているだけであるため、木製貫板と同様に強風で棟板金がガタつくとネジ穴が広がってビスによる固定が緩む可能性も考えられます。

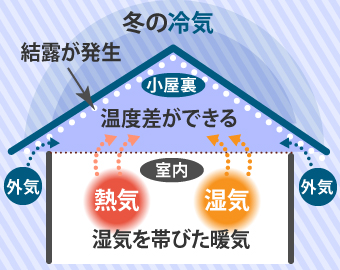

また、錆びにくさに特化しているアルミ製の貫板は耐久性が桁違いに高いのですが、実は結露が発生しやすい素材でもあります。

棟板金内部で結露が発生すると、水滴が内部に滴ることで周囲の屋根材や下地材に影響を及ぼすことが懸念されます。

特に冬場の朝は結露が発生しやすいため、内部で大量の水滴が放置状態に陥る可能性があります。

金属製貫板の耐久性は樹脂製貫板と同様に申し分のない高さではありますが、考え得るデメリットと比較して使用を決めることが大切です。

| 貫板の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 木製 | ・安価 ・加工しやすい |

・腐食しやすい ・経年劣化が早い |

| プラスチック 樹脂製 |

・腐食しにくい ・耐久性が高い |

・高温で割れる可能性がある |

| 金属製 (ガルバリウム・アルミ) |

・腐食しにくい ・耐久性が高い |

・結露が 発生しやすい ・ビス固定が緩む可能性がある |

▼街の屋根やさんのオススメは樹脂製です!

アルミ製は結露が発生しても貫板自体の劣化にはそこまで影響しないため、頑丈な状態をキープできるでしょう。

ただ、貫板が丈夫であっても結露によって周囲の部材へ影響が発生するのであれば、また別の問題や劣化が発生する可能性は高いと考えられます。

そこで、街の屋根やさんが推奨しているのは樹脂製貫板です!

樹脂製貫板も金属製と同じように腐食が発生しない素材です。

何より貫板自体に厚みがあるため、固定用ビスをねじ山の深いところまで噛ませることができ、非常に強固な固定が可能となります。

結露の問題やビスの固定方法などの差から、街の屋根やさんでは棟板金交換工事で樹脂製貫板の使用を推奨しています。

棟板金の修理・交換はお早めに!

強風で棟板金が丸ごと飛散してしまったら、すぐに修理を考える方が多いと思います。

ところが「少々浮いている」くらいでは修理工事を先延ばしにしてしまったり、そもそも気が付かないというケースもしばしば・・・。

棟板金は屋根の頂上で雨からお住まいを守る場所です。

少しの不具合でもまずは点検をご依頼ください。

特に台風の後などには屋根を見える範囲で確認してみてください。

屋根に上がっての点検は危険ですから、専門業者にお任せくださいね。

※強風・台風後は訪問業者が不安を煽り工事の契約を取る等が横行します。注意しましょう。

飛散した棟板金が凶器に

毎年9月や10月は大型台風のニュースが後を絶ちませんが、風が車を吹き飛ばしたり、木をなぎ倒したりといった驚くような映像を目にすることがあります。

自然の恐ろしさを改めて痛感しますね。

車や木を吹き飛ばしてしまうくらいですから、固定力が弱まった棟板金を吹き飛ばすくらいのことは台風でなくとも少し強い風が吹けば起こりえます。

誰もいない庭に落下したくらいであれば不幸中の幸いですが、都会では住宅が密集しているケースがほとんどです。

飛散した棟板金が「お隣のお住まいの屋根や外壁を傷つけてしまった」「窓ガラスを割ってしまった」といった事態を招きかねません。

建物だけなら補修で済みますが、歩行者や窓を割って住人の方まで怪我をさせてしまったという事態になれば目も当てられません。

ご自宅の屋根が凶器になってしまったなんて考えたくもありませんよね。

築10年が経過した屋根に点検で上がらせていただくと、ほとんどの場合、棟板金を固定する釘が抜けかけています。

しっかり打ち込んでいても、気温差による金属収縮や下地の貫板(ぬきいた)の劣化などで釘の緩みは避けられないのです。

年月とともに必ず棟板金の固定力は弱まります。

ぜひ定期的な点検や適切なタイミングで補修・交換することを忘れないでいただけたらと思います。

棟板金が剥がれて雨漏りが発生

建物にとって深刻な被害となりえるのが雨漏りです。

棟板金は屋根の頂点に取り付けられ、真っ先に雨を受け止める場所ですから、もっとも雨漏りの原因となりえる可能性が高い箇所でもあります。

雨漏りが発生してしまえば、いくら棟板金を交換したところで問題が解決するわけではありません。

棟板金の剥がれや飛散はお住いの深刻な被害へ繋がる前に一刻も早く修理・交換しておかなければいけません。

また、雨漏りにつながるのは棟板金が飛散してしまった時だけではありません。

雨漏り調査で伺ったら、原因が棟板金の歪みや少しの浮きだったというケースも珍しくはないのです。

棟板金の浮きや剥がれは築浅のお宅でも十分起こりえます。

気になった時にはお早めに補修工事をご検討ください。街の屋根やさんなら点検とお見積もりは無料です。

棟板金の浮き・剥がれや飛散があれば、もちろんすぐに修理・交換をするべきです。

しかし、できれば大きな被害に遭う前に補修しておくのがベストですよね。

台風時期には工事業者も混み合います。

点検しても着工までに時間がかかることも多いです。

メンテナンスは余裕をもって行っておきたいものです。

それでは、棟板金の耐用年数や交換のタイミングはいつがベストなのでしょうか。

| 棟板金の修理・交換目安 | 10~15年 |

|---|

棟板金の素材自体は、一昔前に建てられたお住まいであればトタン(亜鉛メッキ鋼板製)、現在であればガルバリウム鋼板製のものが主流となっています。

立地や環境にもより劣化のスピードは変わってきますが、棟板金の交換のタイミングは10年~15年を目安にお考えいただくと良いでしょう。

※塩害や風の影響を受ける地域などは定期的な塗装メンテナンスや10年未満での交換も視野に入れておきましょう。

交換タイミングを左右するのは板金ではなく貫板の劣化

トタンもガルバリウム鋼板も素材自体の耐用年数は15年以上を期待できます。

しかし、それは板金の素材自体の耐用年数であり、棟板金を固定するための釘や貫板の寿命ではありません。

金属の伸縮や錆などで釘が浮いたり、木製の貫板が雨水の浸入により腐食すれば、固定力が弱まることで棟板金の飛散や剥がれに繋がります。

雨漏りや棟板金の落下による被害など二次的被害を生んでしまうことにもなるため、10年~15年で貫板も含めた交換工事を検討してみましょう。

| 棟板金交換費用 | 税込154,000円~275,000円※ |

|---|---|

| 修理・交換に かかる日数 |

1日~3日程度 |

棟板金は剥がれた箇所だけの部分修理も可能です。

その場合、費用は数万円で済みますが、ほとんどの場合で足場を仮設する必要があります。

足場の費用だけで10~20万円ほどかかってしまいます。

足場を使用する別の屋根工事の機会に棟板金を全交換してしまうのもおすすめです。

また、広範囲でなければ修理工事は半日で終わることもあるでしょう。

貫板を含め交換したとしても数日で完了します。

→実際の事例と費用はこちら

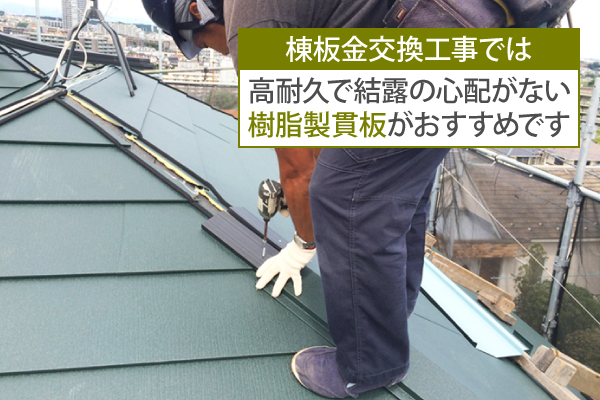

棟板金交換工事の流れ

新しい貫板、そして棟板金を設置します。

街の屋根やさんでは、新しい貫板にプラスチック樹脂製の貫板を使うことが多いです。

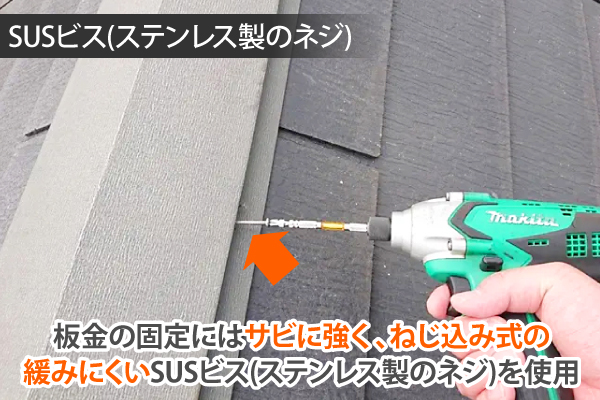

雨が入り込まないよう、棟板金は側面から留めます。

錆びにくいステンレス製ビスがおすすめです。

応急処置も業者に依頼しましょう

「業者に修理を依頼する前に、とりあえず自分で応急処置だけしてしまおう」と屋根に上られる方もいらっしゃるのですが、大変危険ですのでお控えください。

屋根から滑落する危険性がありますし、見た目以上に汚れの堆積で滑りやすくなっているのが屋根上の怖いところです。

踏むと壊れやすい箇所へ足を乗せてしまい、別の被害にも繋がる可能性がありますので、簡単な応急処置だとしても屋根にはご自身で上らず、業者に任せるようにしましょう。

「棟板金が破損したかもしれないので、調査と応急処置をお願いしたい」とお気軽にお問い合わせください!

必要に応じて防水テープやブルーシートでの一時的な処置を行わせていただきます。

プラスチック樹脂製貫板で耐久性アップ!

どうせ費用をかけて交換をするのであれば、長持ちする耐久性の高い棟板金交換を行っていただきたいです。

棟板金は下地になっている「貫板(ぬきいた)」という部材に固定されます。

新築時にはこの貫板に木製のものが多く使われています。

木製のため、雨水が浸入すると腐食や劣化のスピードが早まり、釘を固定する力も弱まります。

そこで交換時にオススメしたいのが、プラスチック樹脂製(商品名:タフモック ケイミュー社)の貫板です。

プラスチック樹脂製の貫板は水分を吸収しませんので、木製よりも劣化しにくいのが特長です。

また、板金を固定するのは抜けやすい釘ではなく、SUSビス(ステンレス製のネジ)を使用します。

サビに強く、ねじ込み式なので緩みにくいです。

プラスチック樹脂製貫板とSUSビス、このタッグによって強風に強い棟板金と安心を手に入れることができます。

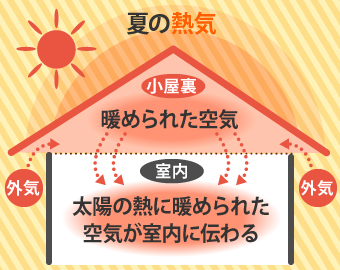

換気棟で暑さや湿気問題を解決!

「夏の暑さ」「冬の結露」にお困りではありませんか?

そういった方におすすめなのが「換気棟」です。

換気棟はその名の通り、換気機能を持った棟板金です。

お住まいの暖かい空気は上へと昇っていきます。

「夏になると二階の冷房が効きづらい…」「冬になると窓ガラスに発生する結露で困っていて…」など、屋根裏に起因する暑さや結露の原因を換気棟による小屋裏換気を行うことで改善させることができます。

夏の暑さや冬の結露にお困りの方は、棟板金の修理・交換工事に併せて換気棟を検討してみてはいかがでしょうか。

取り付け可能か、また効果的な換気方法についてもご相談ください。

実際の棟板金工事5つのケースとかかった費用や工事日数をご紹介します。

※表示金額は足場代を含みません。

1、台風で剥がれた棟板金交換【3.9万円】

2、訪問業者から指摘を受け交換【10万円】

3、棟瓦から樹脂製貫板で棟板金設置【10万円】

4、雨漏り修理で棟板金交換【14万円】

5、棟板金交換と併せ屋根塗装【25万円】

1.台風で剥がれた棟板金交換

工事費用 3.9万円 工事日数 1日

築69年、錆ついた金属屋根のリフォームも検討されていたところ、台風で棟板金が飛散してしまいました。雨漏りの恐れがあること、また小規模だったため取り急ぎ棟板金と貫板を新しいものへ交換しステンレス釘で固定しました。

2.訪問業者から指摘を受け棟板金交換

工事費用 10万円 工事日数 1日

訪問業者に棟板金が浮いていると言われたとのことでご依頼をいただきました。

屋根全体も色褪せて塗装の時期でしたが、もう長くは住まないとのことで棟板金の交換のみいたしました。

複雑な形状のつなぎ目もシーリングをしっかり充填し、止水処理をいたしました。

3.棟瓦から樹脂製貫板で棟板金設置

工事費用 10万円 工事日数 2日

棟に瓦が積んであるタイプの屋根でしたが台風で崩れてしまったため、新しく棟板金工事を行いました。

瓦と内部の土を全て撤去、スレートを部分的に付け足し、ガルバリウム鋼板製の棟板金を施工しました。

4.雨漏り修理で棟板金交換

工事費用 14万円 工事日数 1日

リフォームで2階天井を解体したところ、屋根下地合板(野地板)に雨染みを発見。

隅棟からの雨漏りでした。

原因は貫板と屋根面の隙間を塞いでいたシーリングと思われます。

必要以上に隙間を塞ぐと水分の逃げ場がなくなってしまうのです。

雨水で腐食していた貫板を撤去し、新しく樹脂製のタフモックにて棟板金を設置いたしました。

5、棟板金交換と併せ屋根塗装

工事費用 25万円 工事日数 5日

築30年、前回の屋根塗装から15年経ちメンテナンスをご検討されていました。

貫板の腐食で固定力の弱まった棟板金は交換し、屋根全体を塗り替えました。

棟板金と屋根面を同じ色に仕上げることできれいな屋根に生まれ変わりました。

詳しくは街の屋根やさんまでお問合せください。

棟板金の状況を確認し修理・交換のご提案をいたします。点検・お見積りは無料です。

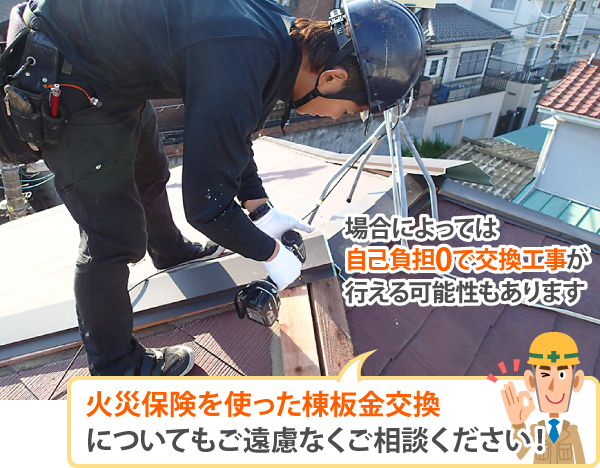

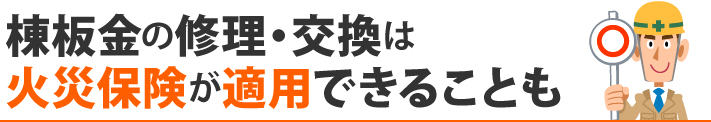

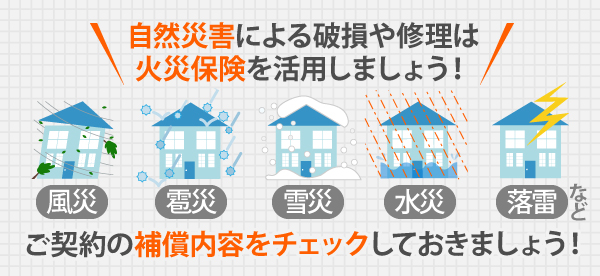

実は家を購入した際に多くの方が加入している火災保険。

その名前だけ聞くと「火災でご自宅が被害を受けた際に保険金がおりるのかしら?」と思われる方も多いと思いますが、火災保険は台風や暴風による風災、その他雪害や雹害、落雷等によってご自宅が被害を受けた際にも補償対象となる保険です。

年々凶悪化する自然災害によって、お住まいが被害を受けるケースも多くなってきています。

もし棟板金の剥がれや飛散が台風や強風によるものであれば、火災保険を適用し、場合によっては自己負担0で交換工事が行える可能性もあります。

突発的な被害の修復に保険が使えたら大変助かりますよね。

街の屋根やさんでも保険適用による棟板金工事をこれまで数多く対応してまいりました。

火災保険を使った棟板金修理・交換についてもご遠慮なくご相談ください。

ご注意ください!棟板金の不具合は悪質業者に狙われやすい!?

悪質な飛び込み業者による強引な訪問販売は、台風の後に必ず被害報告があります。

特に被害の出やすい棟板金は飛び込み業者のターゲットになりやすいと言えます。

「台風後は棟板金に不具合が発生しやすいので、今日なら無料で屋根の点検を行いますよ」と親切そうに近づいてきて、屋根に上らせてしまうと「見えないところで棟板金の釘が抜かれた」「屋根材を割られた」など悪さを行い、あたかも台風の被害にあったかのような写真を見せられ、必要のない工事を迫られるということが頻発します。

得体のしれない飛び込み業者には無料であっても安易に屋根に上らせないようにしましょう。

「火災保険を使用すれば無料になります」と契約を急がせ、結果、保険が満額下りなかったなどのトラブルも多いです。

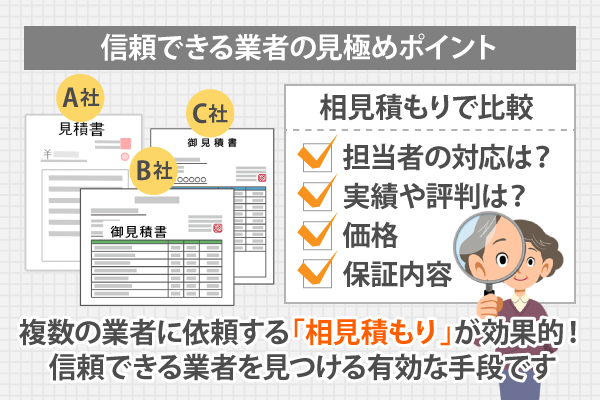

火災保険を使うなら信頼できる業者選びが最優先

多くの方が、火災保険の申請のために被害の報告書や見積書作成を依頼した業者に修理も頼みます。

そのため、火災保険をうまく活用して不要なトラブルを避けるためには、一番初めに行う「業者選び」を何よりも重視するべきなのです。

信頼できる業者の見極めのためには、複数の会社に相見積もりを行うことがオススメです。

もし最初に依頼した業者が悪質だったとして、初めて工事を依頼する状況ですと「これが普通なのかな?」と思い込み、そのまま依頼を進めてしまうことが考えられます。

信頼できるかどうかを相見積もりで見極めるポイントは、「担当者の対応」と「業者の過去の実績や口コミ」を比較してみることです。

何度も火災保険を活用した棟板金交換を行っている業者であれば安心ですし、そのときのお客様からの評価を公開していればとても参考になります。

また、担当者の対応にも信頼度を確認できるポイントはあります。

「忙しそうにしていて、他の業者よりも丁寧に点検をしてくれなかった」

「わからないことを質問してみたが、そっけない対応で説明も難しかった」

このような状態では、保険申請から工事完了までを一貫して対応してもらうことに大きな不安を抱えることになりますよね。

相見積もりでは金額だけではなく、こうした対応スタッフの信頼感をチェックできることも有効な活用方法と言えるのです。

普段目にしない棟板金だからこそどうなっているのか気になる方も多いと思います。

下から見て異変がある、業者から浮いていると指摘された場合にも、街の屋根やさんまでご相談ください。

無料点検で屋根に上がらせていただき、撮影した写真をお客様にもご確認いただいた上で必要な補修方法をご提案させていただきます。

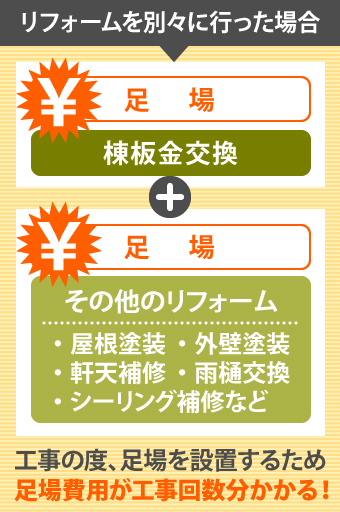

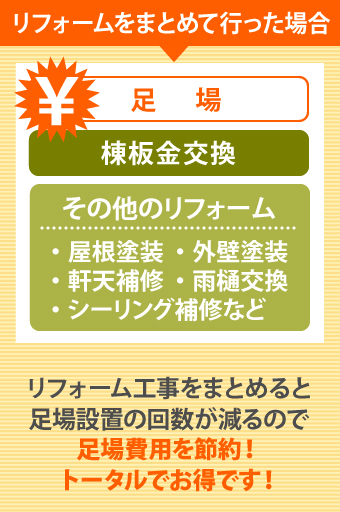

「棟板金交換も必要だけど、これから長く住むことを考えたら塗装や葺き替えなども先で必要になるし…」

高額な費用が掛かるのであれば、できる限りお得に済ませたいと思うのはどなたも同じです。

特に屋根の工事にあたっては高所での作業になるため、足場仮設が必要になるケースが多々あります。

| 足場仮設の単価 | 700〜800円/㎡ |

|---|---|

| 養生用メッシュシート | 150円/㎡ |

| 足場仮設費用の相場 | 税込198,000円〜220,000円 |

棟板金交換費用と同じくらい高額の足場を仮設すると聞くと、なんだかもったいないような気がしますよね。

そこで別々の機会に検討する予定だった工事を一度に済ませてしまい、足場代を節約するという選択を取るお客様が多くいらっしゃいます。

棟板金交換は10年~15年での交換が必要なりますが、新築からであればこれくらいの年月が経過していると屋根塗装工事を行わなくてはいけません。

また、屋根材本体の耐用年数が近づいている場合は雨漏りなどの被害を起こしてしまう前に屋根葺き替えやカバー工事を検討してみても良いでしょう。

葺き替えやカバー工法では棟板金も新しくなりますので、2度目の交換タイミングなどでリフォームを進めておくと雨漏りをしっかりと防ぐことができてオススメです。

街の屋根やさんではお住まいの将来や家計も考えたご提案をさせていただきます。

屋根のリフォームにお悩みであればご遠慮なくご相談ください。

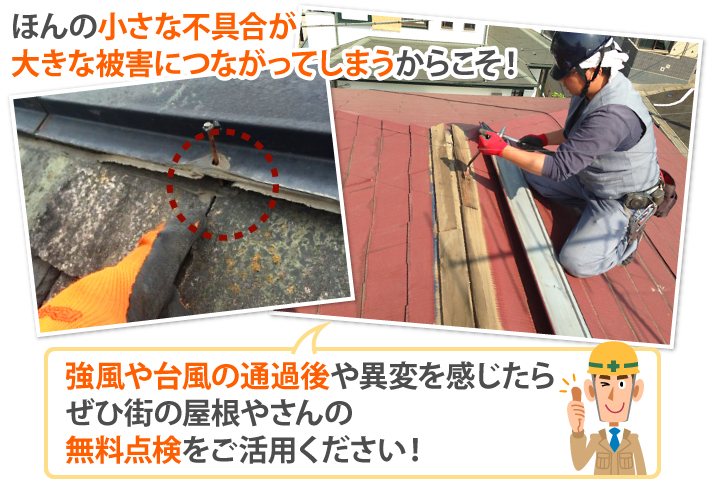

素材自体の寿命は15年以上あるものの、棟板金は直接風や雨の影響を受けやすく、例え築浅であっても環境の影響で不具合が発生しやすい箇所と言えます。

釘の浮きや抜けといったわずかな不具合が剥がれや飛散といった大きな不具合を発生させてしまい、またそれらが次の被害を生んでしまう恐ろしさもあるのが棟板金の注意するべきポイントです。

貫板の劣化についてわかりやすいサインがあれば良いのですが、ほんの小さな釘が浮いているか?抜けているか?などはとても遠目からではわかりませんし、ましてやご自身で屋根に上がるなどは危険すぎますよね。

ほんの小さな不具合が大きな被害につながってしまうからこそ、不具合を引き起こす可能性のある台風や強風などの後、また「屋根の上からパタパタと音がする」など異変を感じたら、ぜひ街の屋根やさんの無料点検をご活用ください。

棟板金交換のまとめ

●屋根と屋根の面が合わさる山状(角)の接合部分を覆って雨水の浸入を防いでいる金属を「棟板金」と呼びます

●屋根の頂点にある棟板金は風荷重を受けやすく、台風や強風時に被害を受けやすい

●棟板金の飛散や剥がれは貫板からの「釘の浮き」によって引き起こされています

●釘の浮きの原因は金属の伸縮や錆、そして貫板の劣化や腐食によって起こりえます

●棟板金の飛散や剥がれは近隣の建物、歩行者へ被害を与えたり、雨漏りといった二次被害を招くことがあります

●棟板金の交換タイミングは10年~15年を目安に、貫板と一緒に交換するのが良いでしょう

●プラスチック樹脂製の貫板とSUSビスで棟板金の耐久性をアップさせることが可能です

●棟板金の交換時には夏の暑さや冬の結露対策にもなる換気棟をご検討ください

●台風や突風などの風災が原因による棟板金交換は火災保険が適用できることもあります

●棟板金の交換時に仮設する足場を有効活用することが長い目で見たときにリフォーム代金の節約にもなりえます

●棟板金は強風や台風の通過後などこまめに点検するのが肝要です

●得体のしれない飛び込み業者には無料であっても安易に屋根に上らせないようしましょう